2025年7月実施予定の参議院選で、自民・公明の与党は51議席を確保できるのかChatGPTで予想します。

いち関係者の私

いち関係者の私DeepResearchで定期的に調べたら面白いのではないかと思い、第一回目をやってみました。

調べた結果を「中学生にも分かる表現で800文字程度でまとめて。」と指示した結果が以下です。

社会の勉強にもなると思いますし、生成AIがどういうものか知る絶好の機会にもなりますね。

生成AI(ChatGPT)による 参議院選 結果大予測

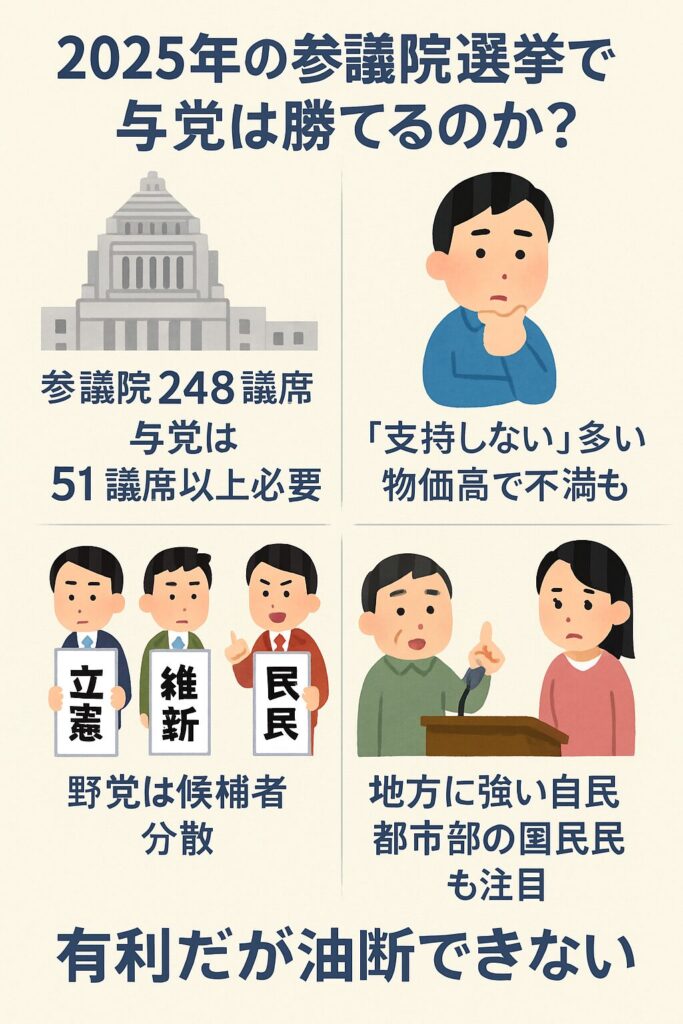

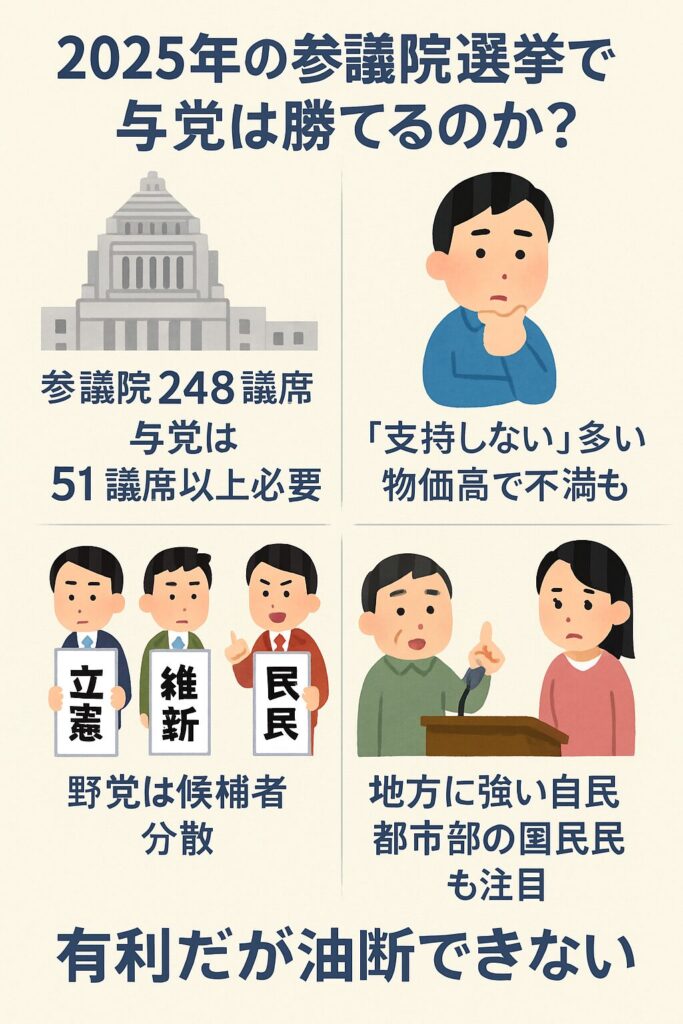

2025年の参議院選挙で与党は勝てるのか?

2025年7月に、日本では「参議院選挙(さんぎいんせんきょ)」という大きな選挙があります。この選挙で、自民党(じみんとう)と公明党(こうめいとう)という2つの政党が力を合わせている「与党(よとう)」が、国会での多数を守れるかどうかが注目されています。

参議院には全部で248の議席(ぎせき)があります。そのうち、今の与党は74議席をすでに持っています。だから、残りの選挙で「51議席以上」取ることができれば、今まで通り強い立場をキープできます。

ただし、最近の調査では、政府への「支持(しじ)します」という人より「支持しません」という人のほうが多いという結果も出ています。物の値段が上がって生活が苦しくなったことなどで、政府への不満が広がっています。

でも、野党(よとう)とよばれる他の政党たち(立憲民主党、維新の会、共産党など)は、候補者を一人にしぼることができず、同じ場所で戦うことが多くなっています。そうなると票がバラバラになってしまい、与党に有利な結果になることが多いです。

また、地方の小さな選挙区では、自民党が強いところが多く、野党は勝つのが難しいです。一方、東京や大阪など大きな都市では、野党にもチャンスがあります。特に、最近人気が出ている「国民民主党(こくみんみんしゅとう)」という政党は、注目されています。

インターネットやSNS(エックスなど)では、「物価が高くて大変」「給料が上がらない」といった声がたくさんあります。与党がどんな政策(せいさく)を出すか、野党がどれだけ協力できるかによって、結果が大きく変わるかもしれません。

まとめると、与党が51議席以上を取って勝つ可能性はまだ高いですが、油断できない状況です。人々の声や、どんな候補者が出てくるかが、選挙の行方を決めるカギになります。

ご希望があれば、もっと短くしたり、イラスト付きの資料にもできます。

ChatGPTに作ってもらったら、なぜか「いらすとやさんチック」な画像が出ました。

選挙の「51」という数字はChatGPTに考えてもらいました。

資料として下の図を画像でアップしました。

そして

これは現在の参議院の議員数の資料です。2025年7月に実施予定の参議院選挙があります。自民・公明の与党は何議席確保すれば全体に対しての過半数125人になりますか

と指示

すると

画像から、2025年7月28日に任期満了を迎えて改選される与党(自民党・公明党)議員の数は合計66人(自民52人、公明14人)です。

現在の自民・公明の与党勢力は:

- 自民党:113人

- 公明党:27人

- 合計:140人

このうち、2025年に改選される与党議員は66人なので、残る与党非改選議員は140 − 66 = 74人です。

過半数確保に必要な議席数:

参議院の総定数は248議席なので、過半数は:

248 ÷ 2 = 124(+1で過半数)→ 125議席

現在与党に残る非改選議員数が74人なので、

➤ 与党が過半数を維持するために必要な改選議席数は:

125(過半数) − 74(非改選)= 51議席

✅ 結論:

自民・公明の与党は、2025年7月の参議院選挙で51議席以上を確保すれば、参議院全体での過半数(125議席)を維持できます。

と「与党勝利」の数は51と教えてくれました。

ChatGPT 選挙予測 はDeepResearchで次のように指示しました。

上記の数をもとに下記のように指示しました。

2025年7月に実施される予定の参議院選挙の予想をしてください。

次の点についてまとめてください

・今回の選挙の対象から外れている与党議員の数は74名です。ということは、自民、公明が改選後に参議院全体数に対する過半数125席を上回る事ができることになる議席数は「51議席」になります。

・与党が2025年7月に実施される予定の参議院選挙で「51議席」以上を確保できる確率を求めてください。

・調査はウェブ全体と「X」などのSNSに投稿されているものを詳しく調査して実施してください。

・出力はA4用紙1枚分程度で「結論」と「理由」その「根拠」をまとめてください。

すると、

了解しました。予測の精度を高めるために、以下の点について教えていただけますか?

- 分析対象とする政党:与党(自民・公明)に加えて、野党(維新、立憲民主、共産など)の情勢も含めて比較した方がよろしいですか?

- 地域別(都道府県や一人区・複数人区など)での傾向も分析に含めたいですか?

- 世論調査の対象として、特定の調査機関(NHK、読売、毎日、共同通信など)に優先順位はありますか?

差し支えなければ、これらについてご指定いただければ、より正確に予測をまとめられます。

ときたので、

分析対象とする政党:与党(自民・公明)に加えて、野党(維新、立憲民主、共産など)の情勢も含めて比較してください。

地域別(都道府県や一人区・複数人区など)での傾向も分析に含めてください。

世論調査の対象として、特定の調査機関(NHK、読売、毎日、共同通信など)に優先順位はありますか?

これまでの調査で実績のある調査を2つ使用してたください。なお、その調査機関名も明記してください。

レポートが多い場合はA4用紙2枚になっても構いません

差し支えなければ、これらについてご指定いただければ、より正確に予測をまとめられます。

と指示しました。

承知しました。2025年7月28日実施予定の参議院選挙において、与党(自民・公明)が過半数の125議席を維持するために必要な「改選議席51以上の確保」について、予測レポートを作成します。

ということで下記に全文を掲載します。

2025.5.15現在のChatGPTによる参議院選 大予測 全文

DeepResearchによる回答なので長文になりました。折りたたんでありますが興味のある人は右の矢印をクリックして見てください。

選挙に少し興味がある人なら、面白いと思います。

承知しました。2025年7月28日実施予定の参議院選挙において、与党(自民・公明)が過半数の125議席を維持するために必要な「改選議席51以上の確保」について、予測レポートを作成します。

レポートでは、以下の要素を含めて調査・分析を行います:

- 与党・野党(維新、立憲民主、共産など)の情勢比較

- 地域別(都道府県、一人区・複数人区など)の傾向分析

- 信頼性のある調査機関(NHKと共同通信)の世論調査結果

- SNS(特にX)上の情勢分析

調査が完了次第、A4用紙2枚以内の構成で「結論」「理由」「根拠」を整理してご報告いたします。

2025年参院選で与党が51議席以上を確保できる可能性の予測

結論

2025年7月28日投開票の参議院通常選挙において、与党(自民党・公明党)が51議席以上を獲得し、参議院全体で過半数(125議席)を維持する可能性は五分五分ながら、現時点ではやや確保できる公算が高いと予測されます。与党には地方部を中心とした堅固な基盤と、公明党の組織票による下支えがあり、一方で野党側は候補者調整の難航や支持基盤の分散といった課題を抱えています。世論調査では与党への逆風が示唆されるものの、野党勢力の分散(特に1人区での競合)により与党が辛くも必要議席を確保し単独過半数維持を果たす展開が有力です。ただし有権者の経済不満や政権支持率低迷により与党が議席を大きく減らすリスクも存在しており、選挙戦の帰趨(きすう)次第では過半数割れの可能性も否定できません。

理由

与党 vs 野党:勢力と情勢の比較

与党側は現在参議院で自民113議席・公明27議席の計140議席を占め、安定多数を維持しています(定数248)。今回非改選の与党議員74名に加え51議席以上を獲得すれば過半数維持となる計算です。石破茂首相の下で政権支持率は低下傾向にありますが、与党内には依然として地方組織票や公明党の確実な支持層(創価学会)が存在し、大崩れを防ぐ戦力となっています。一方、野党側は立憲民主党(代表:野田佳彦)が野党第1党として与党過半数阻止を掲げ、日本維新の会や国民民主党、日本共産党、れいわ新選組など複数の政党がそれぞれ勢力拡大を狙う構図です。しかし野党勢力は支持層や政策が多様で、統一戦線を組みきれていない点が与党にとって有利に働いています。

特に注目すべきは国民民主党(DPFP)の台頭です。国民民主は中道路線で無党派層や保守層にも浸透を図っており、最新の世論調査で支持率急伸(後述)して野党第2党に浮上しています。これは従来の野党第一党だった立憲民主党の支持停滞と表裏一体であり、野党票が立憲と国民、さらに維新などに分散する傾向を示しています。維新の会は大阪など関西を地盤に独自候補を立てており、他野党との協調に消極的な面もあります。ただ維新は野党候補一本化に向けた公開予備選を提案するなど協力模索の動きも見せました。共産党は自主独立路線を崩さず独自候補を擁立する構えで、立憲との距離感も依然課題です。このように野党間の足並みの乱れが続く限り、与党は漁夫の利を得て必要議席を確保しやすい情勢と言えます。

もっとも、政権与党に対する世論の厳しさも無視できません。石破政権の支持率は30%前後にとどまり、不支持が50%を超える調査もあります。旧統一教会問題や物価高騰への対応などで政権への批判が根強く、野党は「政権批判票」の受け皿として議席増を狙っています。野田代表率いる立憲民主党は企業・団体献金禁止や選択的夫婦別姓の推進など改革志向の公約を掲げ、「対決より解決」の路線からの巻き返しを図っています。また国民民主党はガソリン税の一時凍結や給料アップ政策など生活重視の公約で支持を広げており、維新の会も行政改革や減税を前面に打ち出して与党に対抗しています。それぞれの野党が差別化を図る中で、有権者の選択肢は増えていますが反与党票が分散しやすい状況でもあり、この点が与党にとって救いとなっています。

地域別動向:都道府県・選挙区の分析

1人区(改選32選挙区)では与野党の直接対決の行方が過半数確保のカギを握ります。過去の例では、野党が候補を一本化した2019年参院選では1人区で10勝を収めましたが、野党共闘が不調だった2022年は4勝にとどまりました。今回も一本化の調整は難航しており、32の1人区中少なくとも11~12選挙区で主要野党候補の競合が発生しています。例えば山形では国民民主系無所属と共産党候補が競合し、福井・岐阜では野党三つ巴、滋賀・奈良では立憲・維新・国民・共産の四つ巴という乱立状態です。こうした野党乱立の1人区では与党候補(主に自民党公認)が相対的優位に立ちやすく、自民党は少なくとも2桁後半(25前後)の1人区議席を守れる可能性があります。特に東北や北陸の一人区では保守地盤が強固で、複数野党が競合すれば与党候補が相対多数で逃げ切る展開が予想されます。

一方、野党が勝利を狙える1人区もいくつか存在します。沖縄県など基地問題で与党に逆風の地域では、前回同様に野党系候補(「オール沖縄」勢力)が議席を確保する公算が大きいでしょう。新潟県・長野県などは伝統的に保守と革新が伯仲する激戦区で、2019年には野党統一候補が勝利した実績があります。これらの選挙区では立憲民主や国民民主が候補者調整に成功すれば与党現職を脅かす可能性があります。また、与党現職に不祥事や失言があった選挙区では無党派層の批判票が集中し、番狂わせが起こる余地も残ります。しかし現状では野党共闘が十分ではなく、1人区全体としては与党優勢の構図が崩れていません。

複数人区(改選2人以上の選挙区、計42議席程度)では都市部を中心に与野党入り乱れた争いとなります。大都市圏の大型選挙区(東京・神奈川・大阪・愛知など)では定数が4~6以上と多いため、与党・立憲・維新・国民・共産・れいわ等がそれぞれ議席配分を巡って競います。東京は今回「6+1」議席(定数6に加え欠員補充1)とも報じられ、主要政党に加え新党や無所属も乱立する空前の激戦区です。自民党は東京で知名度の高い候補(例:ソウル五輪金メダリストの鈴木大地氏の擁立を検討)を立て複数議席獲得を目指し、公明党も堅実に東京・大阪で各1議席を確保しにくるでしょう。対する野党勢は、東京で立憲民主党現職と維新新人、国民新人、共産新人などがひしめき合い、残りの議席を巡って熾烈な争いが予想されます。票割れ次第では与党が東京で2議席獲得する可能性もありますが、逆に野党間で票の上積み競争が働けば与党が1議席にとどまるリスクもあります。

大阪府など維新の牙城では、自民党は守勢です。大阪選挙区(定数4)では日本維新の会が地盤を生かして2議席獲得を狙い、自民と公明が各1議席を維持できるかという構図です。維新は他の関西圏(兵庫や京都など)の複数区でも候補者を擁立しており、地域政党の強みを発揮して議席獲得を目指しています。兵庫(定数3)では自民1・維新1・残る1を立憲や国民が競う展開、愛知(定数4)では自民・立憲が各1議席を固め、残る2議席を巡り国民・維新・共産などが争う構図が見込まれます。愛知県では国民民主党が地盤を持つ旧民進系の支持層が厚く、玉木雄一郎代表の知名度もあって国民民主が議席獲得圏に入る可能性があります。

公明党は複数区で確実に議席を取りにくるでしょう。前回公明は選挙区7議席を獲得しており、今回も東京・大阪・愛知・神奈川・埼玉・兵庫・福岡など支持母体が強い都市圏で候補擁立が予定されています。公明票は組織的にまとまるため当落ライン付近で非常に強く、与党全体の議席確保における大きな武器です。

以上を踏まえると、地域別の大勢は「地方の1人区=与党優位、都市部の複数区=与党苦戦も議席維持、野党は都市部中心に伸長」という構図です。与党が目標の51議席を超えるには、地方1人区で野党候補乱立の隙を突き取りこぼしを極小化すること、都市部複数区では公明党の議席確保と自民票の底堅さで一定の議席を維持することが必要です。野党側は逆に、都市部での議席上積みに加え、地方1人区で統一候補による接戦勝利をどれだけ積み重ねられるかが鍵となります。

最新世論調査データ(NHK・共同通信)

直近の世論調査では、与党に厳しい指標がいくつも見られます。NHKが4月中旬に実施した世論調査では石破内閣支持率35%・不支持45%で、与党・自民党の支持率は約30%に留まりました。一方、立憲民主党の支持率は一桁台(5~10%前後)に低迷し、日本維新の会も数%程度にとどまっています。注目すべきは国民民主党の支持率上昇で、NHK調査で約8%、共同通信調査では**18.4%**に達し自民党(25.8%)に次ぐ第2位に浮上しました。この数値は過去に野党第2党だった維新を上回る水準で、国民民主党への期待が急速に高まっていることを示しています。

共同通信の電話世論調査(4月12~13日実施)では他にも、立憲民主党11.9%、維新4.9%、公明党4.2%、共産党3.4%、れいわ新選組4.8%という支持率が報告されています。また読売新聞が全国調査で「参院選比例で投票予定の政党」を聞いた結果では、**自民27%に対し国民民主15%、立憲民主10%**という数字が示されました。これら複数の調査から浮かび上がるのは、自民党支持率は3割前後で頭打ちとなり、残りの有権者は野党各党(特に国民民主)や無党派層に広く散らばっているという構図です。

世論調査の細部をみると、与党公明党の支持率は3~4%程度と一見低く見えますが、公明党支持層は組織力によって実選挙で10%以上の得票を安定的に確保する傾向があります(2019年・2022年参院選の公明比例得票は約13%前後)。したがって表面上の支持率以上に公明の実戦力は強力です。一方で無党派層(「支持政党なし」)も各社調査で20~40%と非常に多く、この層の動向が結果を左右します。不支持層・無党派層は物価高や政治不信に敏感なため、与党に対する批判票として野党候補に流れる可能性があります。ただ、無党派層の中には投票に足を運ばない棄権層も多く含まれるため、最終的な投票率も含めて不確実性が残ります。

NHKや共同通信の調査結果から総合的に判断すると、与党への逆風は確実に存在しますが、野党第一党の立憲民主の支持率が低迷し、代わって台頭した国民民主も含め野党勢力が分散しているため、与党は現状の支持率以上の議席を得やすい状況です。国民民主党の支持急増は与党にとって二面性があります。一部は元々与党支持だった保守層が流れている可能性もあり、この票が参院選でどこに投じられるか読みにくい面があります。しかし国民民主党は基本的に野党スタンスである以上、支持率上昇は「反自民」の受け皿強化につながりうるため、与党は警戒を強めています。

SNS上の世論とトレンド

SNS(特にX/旧Twitter)上の声も、今回の参院選の情勢を占う上で重要です。キーワードを見ると、有権者の関心は**「物価高」「減税策」「給付金」**といった生活経済問題に集中しています。実際、共同通信の調査結果が伝わると、「84%が米国の関税措置に生活への影響があると回答」「物価高対策としての現金一律給付に55%が反対」といったニュースがSNS上で拡散され、政府・与党の経済対策への不満が多くのコメントで表明されています。「#物価高どうにかして」「#減税してください」といったハッシュタグ付きの投稿も目立ち、家計負担の軽減が大きな争点であることが伺えます。

また、SNSでは注目候補者や新顔に関する話題も盛んです。例えば国民民主党が公認内定を発表した元職の山尾志桜里(菅野志桜里)氏や元参院議員の須藤元気氏、前維新の衆院議員足立康史氏らについては、その経歴や政界再挑戦が大きな話題となりました。特に山尾氏はかつての「保育園落ちた日本死ね」ブログを国会で取り上げたことで知られる論客であり、足立氏は維新時代の歯に衣着せぬ発言で物議を醸した人物です。こうしたキャラクター性の強い候補はSNS上で支持・批判双方の声を集めており、選挙戦を盛り上げる要因となっています。ユーザーの中には「与党にはない新鮮さを感じる」「しがらみのない提案に期待」といった声で国民民主や維新の候補に期待を寄せる意見も見られます。

一方、野党共闘の是非もSNS上で議論になっています。立憲民主党と共産党の共闘に否定的な層からは「立憲は共産と組むべきでない」との意見が散見され、逆にリベラル系ユーザーからは「#野党は共闘で対抗を」と統一候補擁立を求めるハッシュタグ運動も確認できます。これらの声は野党各党の戦略にも影響を与えており、実際維新の会が提案した野党候補一本化の予備選(前述)も、そうした世論を意識した動きといえます。

さらに、争点に関する言及では「#防衛増税」や「#憲法改正」といったタグも散発的に登場していますが、経済問題に比べると拡散量は限定的です。与党が積極的に訴える憲法改正論議や防衛費増額については、SNS上では大きな盛り上がりを欠き、むしろ「まず暮らしを立て直してほしい」との声が主流です。これは直近の世論調査で「政府のコメ価格高騰への対応は不十分」が82.7%にも上った結果とも符合し、国民の関心は安全保障より生活課題にあることを物語っています。

最後に、与党内の動きに対するSNS反応も触れておきます。与党内では物価高対策として「食料品の消費税減税」を求める声が一部議員から出始めており、これが報じられると「与党も危機感か」「今さら遅い」といった様々な反応がX上で飛び交いました。選挙戦終盤には各党が公約を掲げてネット宣伝を活発化させるため、SNS上のトレンドはめまぐるしく変化するでしょう。しかし全体としては、有権者の生の声が反映されやすいSNSでは与党への厳しい評価と変革への期待感が強いと言えます。このことも踏まえると、与党が目標の51議席に届くかどうかは、最終的には経済政策への評価と野党への信頼度がネット世論を含めた幅広い民意でどこまで高まるかにかかっているでしょう。

根拠

- 参院の与野党議席数と過半数ライン: 現在の参議院定数248に対し、与党自民・公明は合わせて140議席を占めています(非改選74議席を含む)。夏の参院選で51議席以上を獲得すれば与党は過半数(125議席)維持となり、立憲民主党の野田佳彦代表も「与党の過半数阻止」を最大目標に掲げています。

- 1人区における野党候補調整: 2019年参院選では野党統一候補により1人区「32中10勝」を収めましたが、2022年は候補乱立で「4勝」にとどまりました。朝日新聞の集計では今回1人区の約3分の1で野党候補が競合(例:山形で国民民主系無所属と共産党、福井・岐阜で野党三つ巴、滋賀・奈良で四つ巴)しており、一騎打ちの構図を作れない状況です。このため与党は多数の1人区で相対優位に立つ見通しです。

- 最新のNHK世論調査データ(4月): 石破内閣支持率35%、不支持45%。政党支持率は自民29.7%、立憲5.8%、維新2.4%、公明3.8%、国民7.9%、共産2.1%、れいわ2.6%で、「支持政党なし」は36.9%に上ります。与党支持層が3割程度にとどまる一方、無党派層が4割近く存在している現状が読み取れます。

- 最新の共同通信世論調査データ(4月): 石破内閣支持率32.6%、不支持53.8%。政党支持率は自民25.8%、立憲11.9%、維新4.9%、国民18.4%、公明4.2%、れいわ4.8%、共産3.4%で、国民民主党が支持率第2位となりました。また有権者の84.2%が「トランプ米政権の関税は生活に影響がある」と答え、物価高対策での一律現金給付案には55.3%が反対と、政府の経済政策への不満が多数派であることも明らかです。

- 読売新聞調査(4月)での投票先動向: 「参院選比例代表で投票したい政党」は自民27%、国民民主15%、立憲民主10%、維新7%、公明6%(残りはその他・無回答)という結果が報じられています。これにより、野党第2党が立憲から国民民主に交代しつつある世論傾向が裏付けられました。

- 公明党の組織票: 支持率上では公明党は数%台ですが、公明党は前回参院選で比例区約13%(約650万票)を獲得し7議席、選挙区でも7議席を得ています。今回も創価学会を基盤とする組織票の固さから、都市部複数区で公明候補は高確率で当選圏に入ると見られます。公明の安定議席は与党の過半数維持に直結する重要な戦力です。

- 野党の躍進と分散: 国民民主党は著名人候補の擁立などで勢いづき、山尾志桜里氏(元衆院議員)、須藤元気氏(元参院議員)、足立康史氏(元維新)らの出馬が決定。これらはSNSやメディアでも注目されており、無党派層からの支持獲得が期待されています。一方で野党支持は立憲・国民・維新・共産などに割れており、特に立憲と国民で支持層を奪い合う構図が見られます。野党票の分散は1人区での票割れに直結し、結果的に与党有利となる可能性があります。

- SNS上の世論動向: 物価高騰や減税の是非が大きな論点となり、「政府のコメ価格高騰への対応は不十分」が**82.7%に上るなど経済政策への不信が広がっています。X(Twitter)上でも「#物価高」「#減税政策」などのハッシュタグとともに、生活支援策を求める投稿が増加しています。また与党内からも「食料品の消費減税」**を求める声が上がり始め、選挙公約に影響を与えつつあります。こうしたオンライン上の世論は、浮動票の動向や最終的な投票率にも影響しかねず、与党過半数維持の成否を占う上で看過できない要素です。

コメント