思考を“見える化”するマインドマップが自動でできるように!

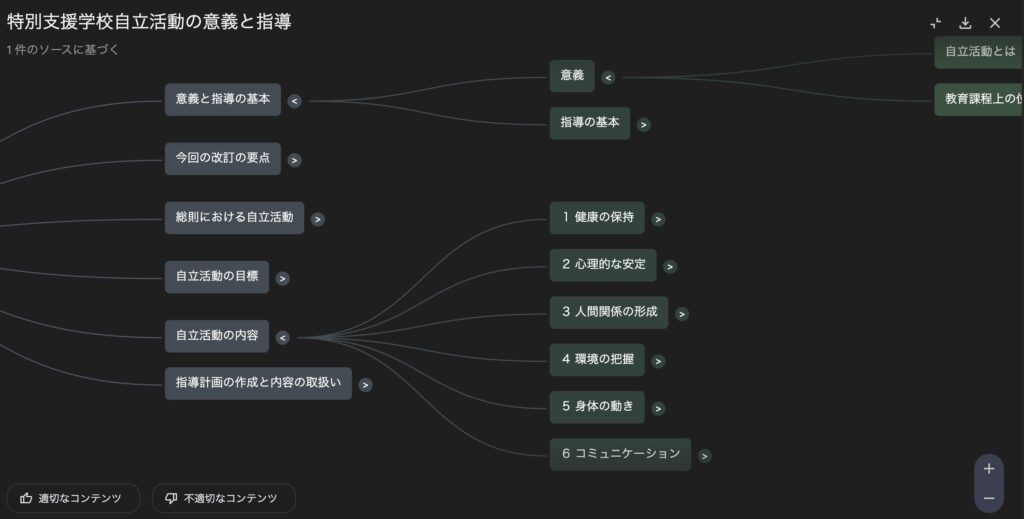

GoogleのNotebookLMに、ついに「マインドマップ機能」が追加されました!

2025年3月頃です。

マインドマップってご存じですか?

ざっくり言うと、中央にテーマを置いて、そこから関連するキーワードを枝のように広げていく「思考を整理するための図」です。

いち関係者の私

いち関係者の私これをAIが、自分で読ませた資料や動画から自動で作ってくれるというのが今回の大きなポイント。

例えば、PDF資料やYouTube動画をNotebookLMに読み込ませると、それをもとにAIが重要なキーワードを整理して、マインドマップとしてまとめてくれるわけです。

これ、情報が多すぎて「どこから読めばいいの?」となったときにめちゃくちゃ便利です。

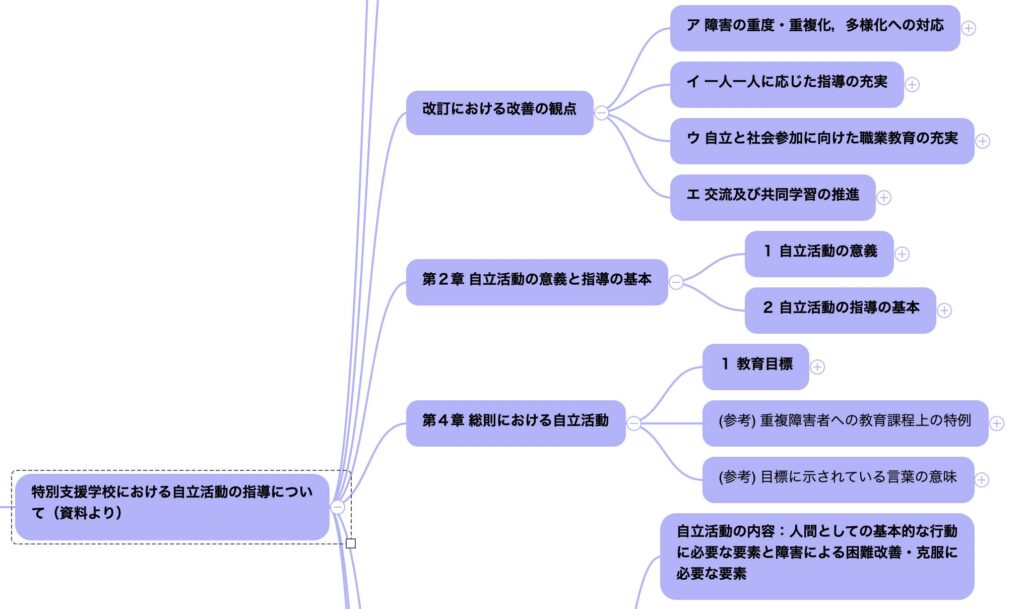

今回は下記の 文科省 「特別支援学校 学習指導要領 自立活動」を例に説明します。

NotebookLMでのマインドマップの使い方

難しい操作は一切なし。以下のステップ通りに進めれば誰でも使えます!

- NotebookLMを開く

→ 公式ページを開いてログインします。 - 新しいノートを作る or 既存のノートを開く

- 資料(ソース)を追加する

- 事前にPDFファイルをパソコンにダウンロードしておきます。

- 画面左側の「+ Add sources」をクリック

- ダウンロードしておいたPDF特別支援学校 学習指導要領 自立活動を「Files」からアップロード

- 少し待つ

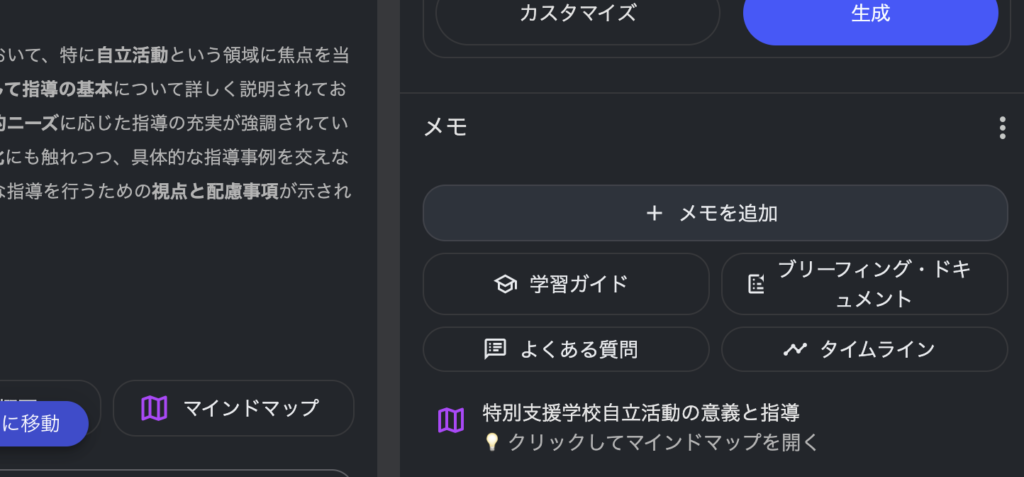

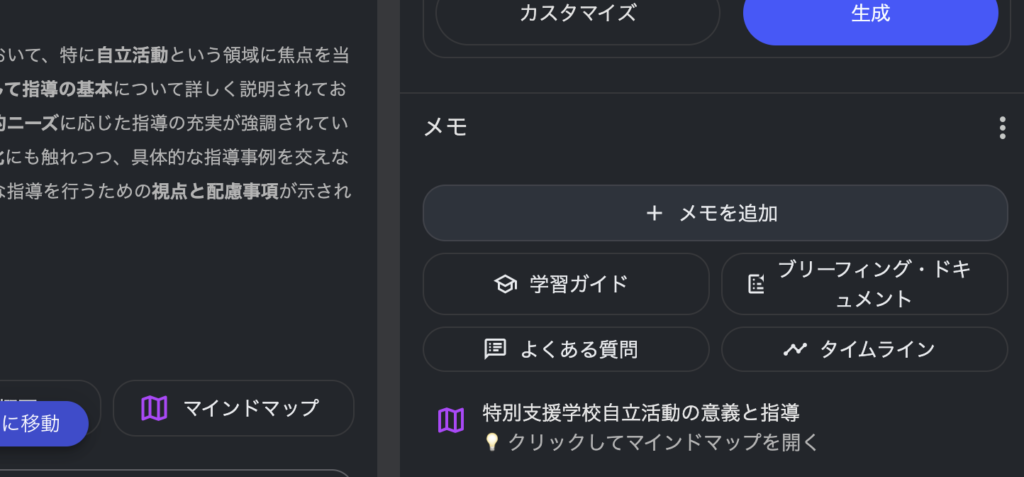

→ AIが資料を読み込むのに少し時間がかかります(特に動画や長いPDFの場合) - 上の画面の右下にある「マインドマップ」ボタンをクリック!

→ 画面上部にある「マインドマップ」というボタンをポチッと押すだけ!

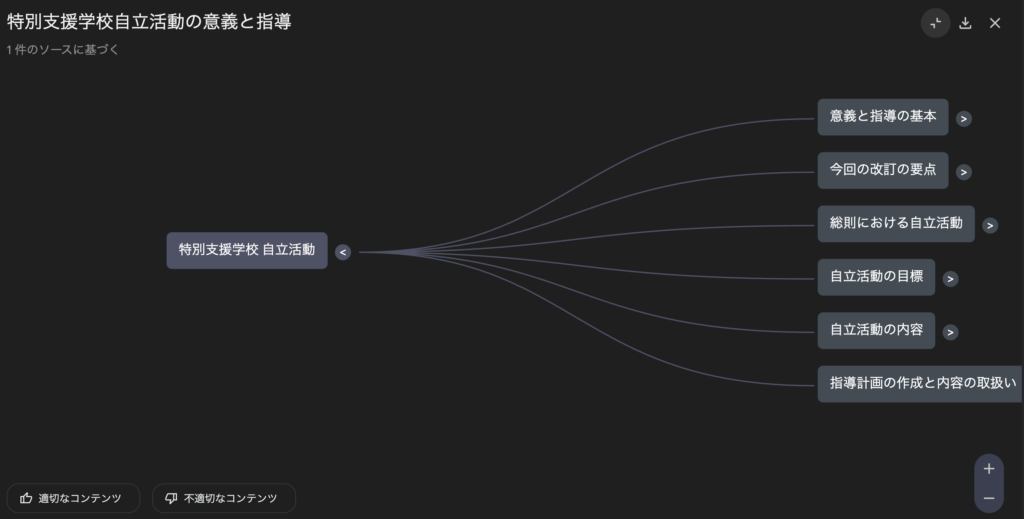

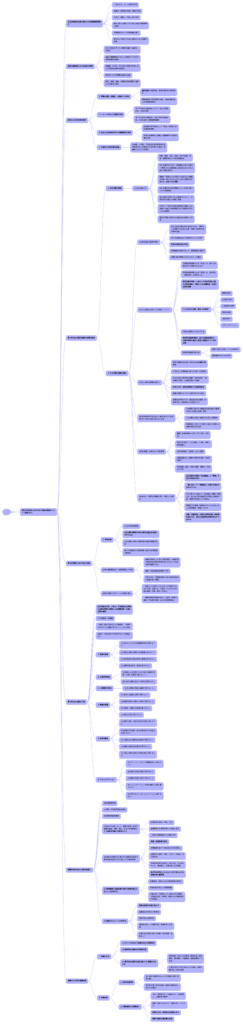

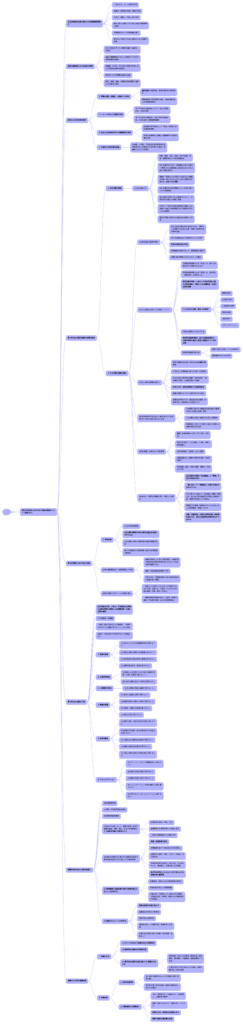

マインドマップが自動生成される!

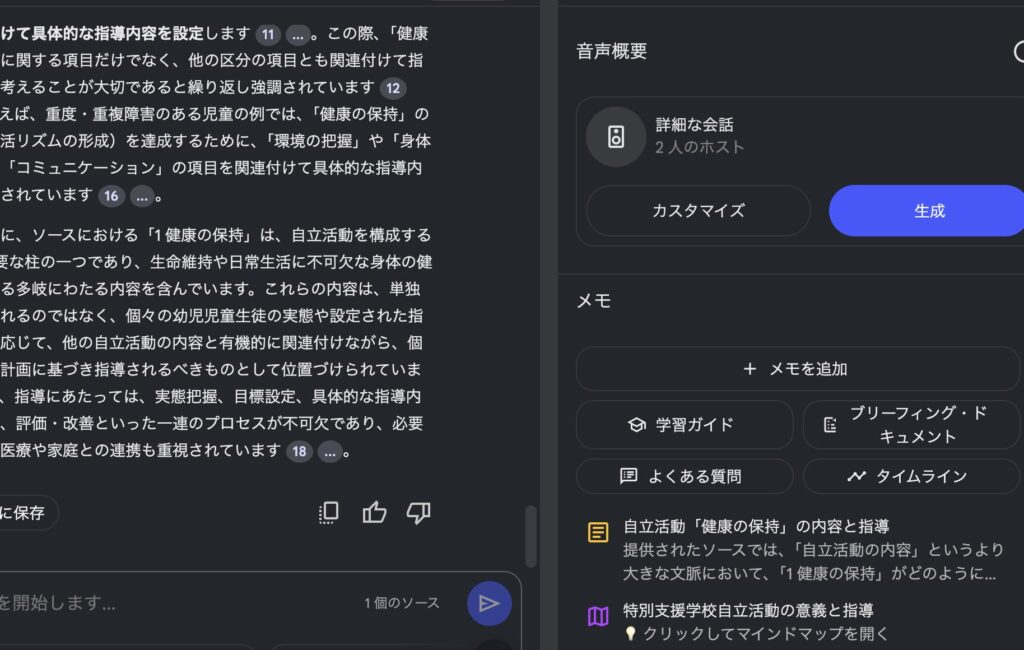

→ 右側に「クリックしてマインドマップを開く」が追加されるので、クリックして開きましょう。

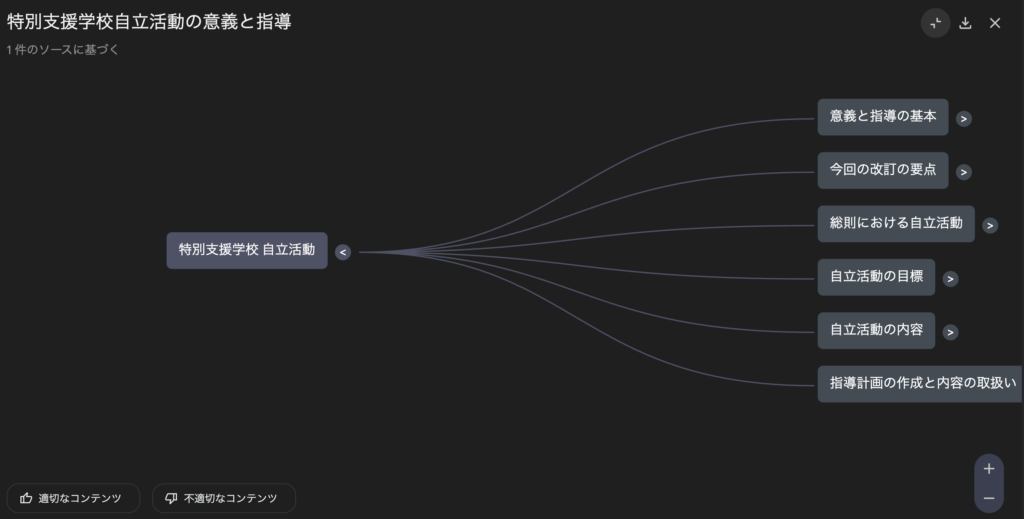

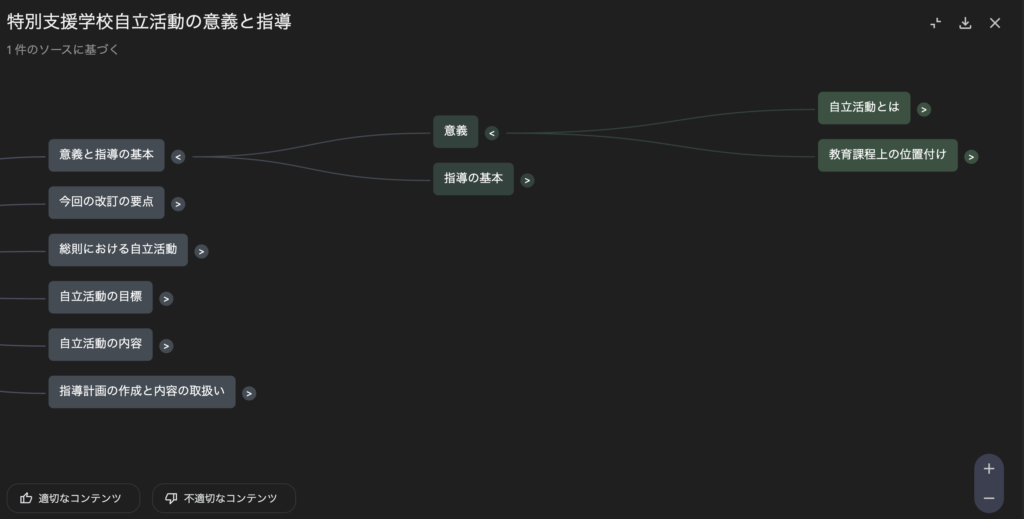

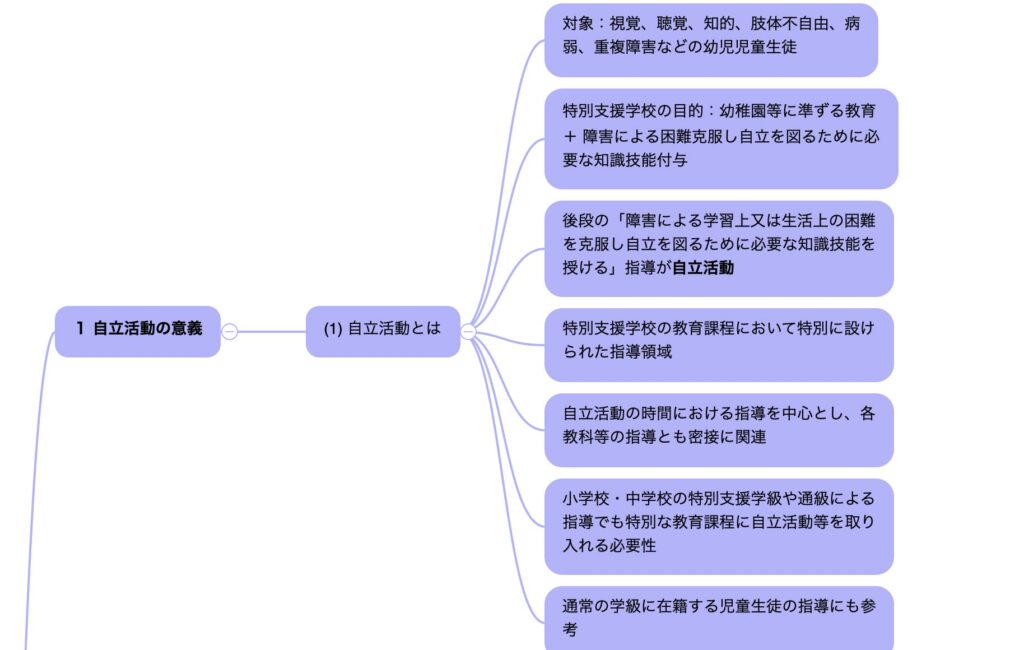

「意義と指導の基本」の右側の「 >」 の部分をクリックすると

右にその続きが出てきます。

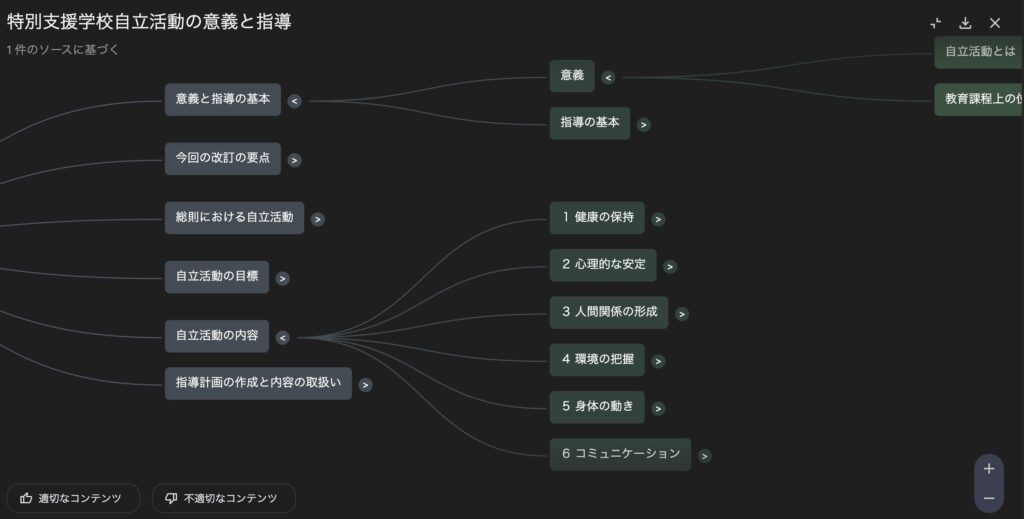

自立活動の内容の「 >」をクリックすると、

おなじみの6つのカテゴリーが出てきます。

これだけでもマインドマップによって「とっつきにくい指導要領」が大変扱いやすくなっていることがおわかりかと思います。

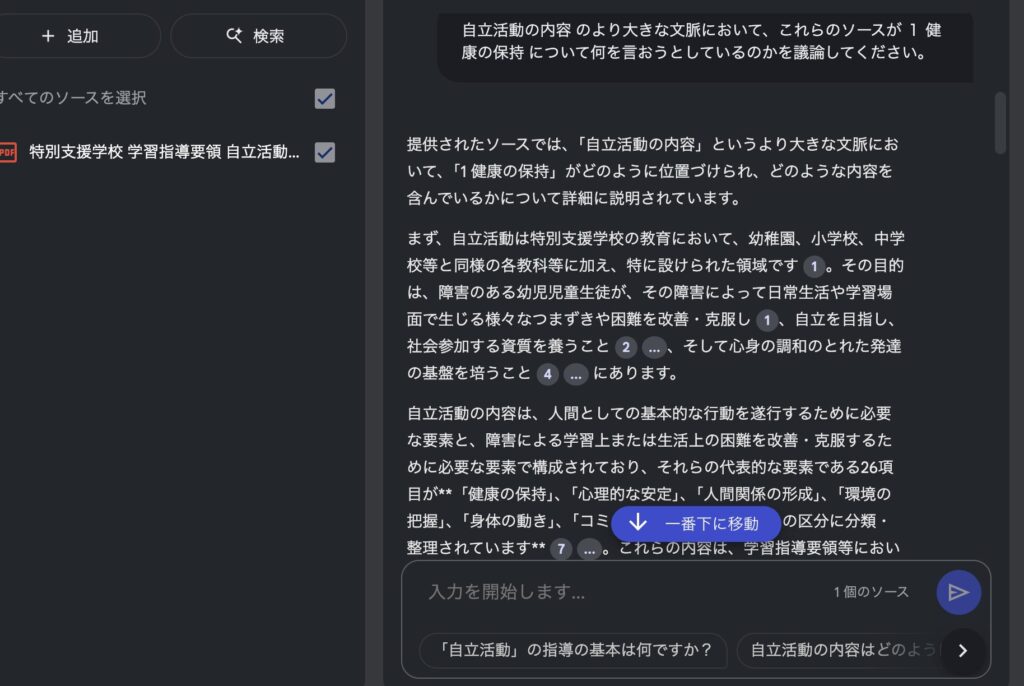

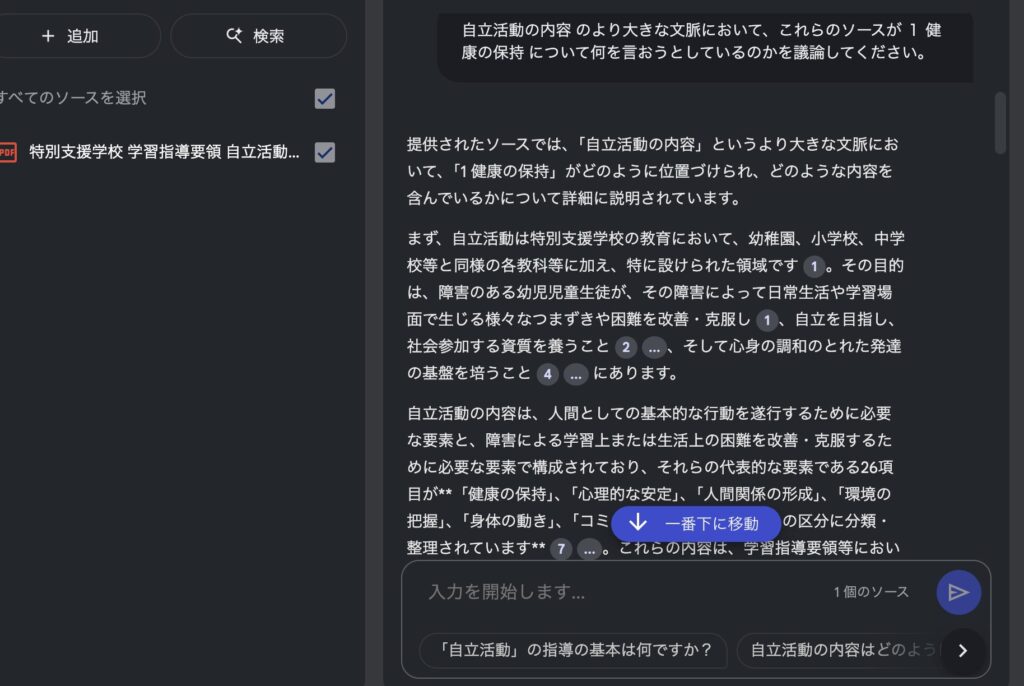

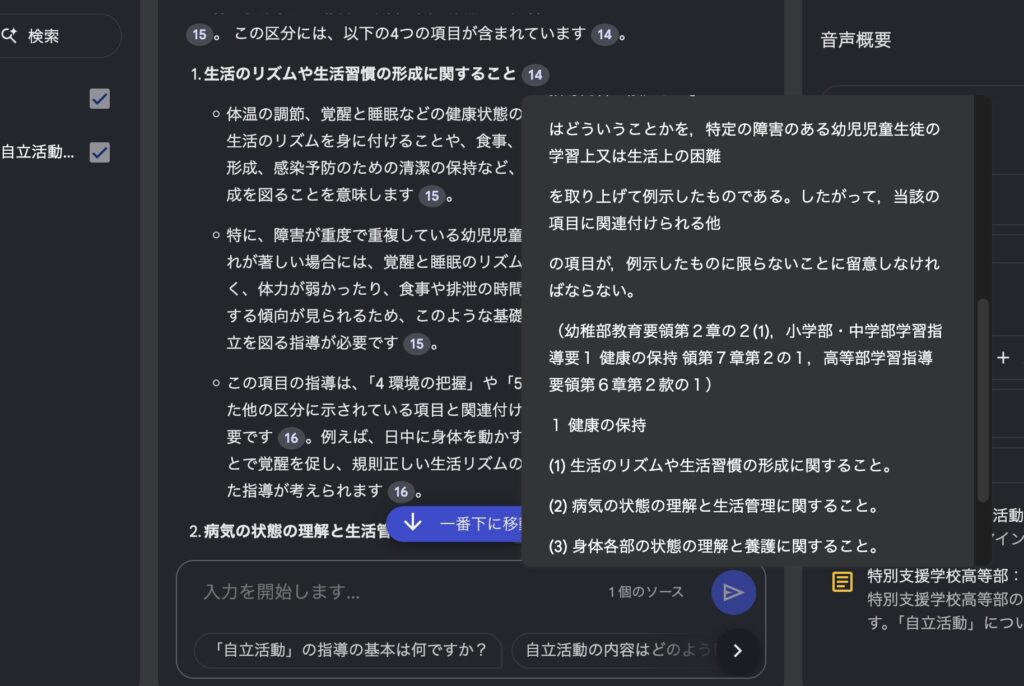

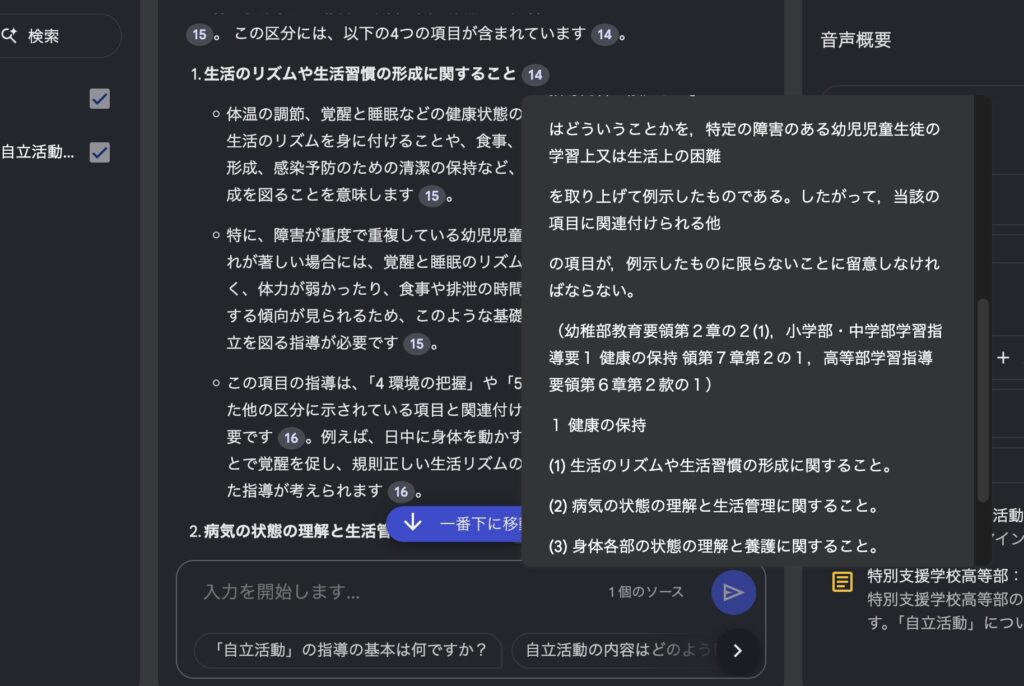

さらに、「健康の保持」と書いてある「文字そのもの」をクリックしてみます。

すると

上図の上の方にチャットに「自立活動の内容 のより大きな文脈において、これらのソースが 1 健康の保持 について何を言おうとしているのかを議論してください。」

と書いてあるのがおわかりでしょうか。

マインドマップの文字をクリックすると、「それに関したチャット」を自動で生成してくれるのです。

さらに14や15と番号が書いてありますが、そこにカーソルを持っていくと、もと文書の指導要領の文章が出現します!!

至れり尽くせりですね。

チャットの「更新」ボタンや、ブラウザのリロードをするとそれまで作成したチャット履歴は消えてしまう

ChatGPTなどはチャットを保存してくれますが、NotebookLMは消えてしまいます。

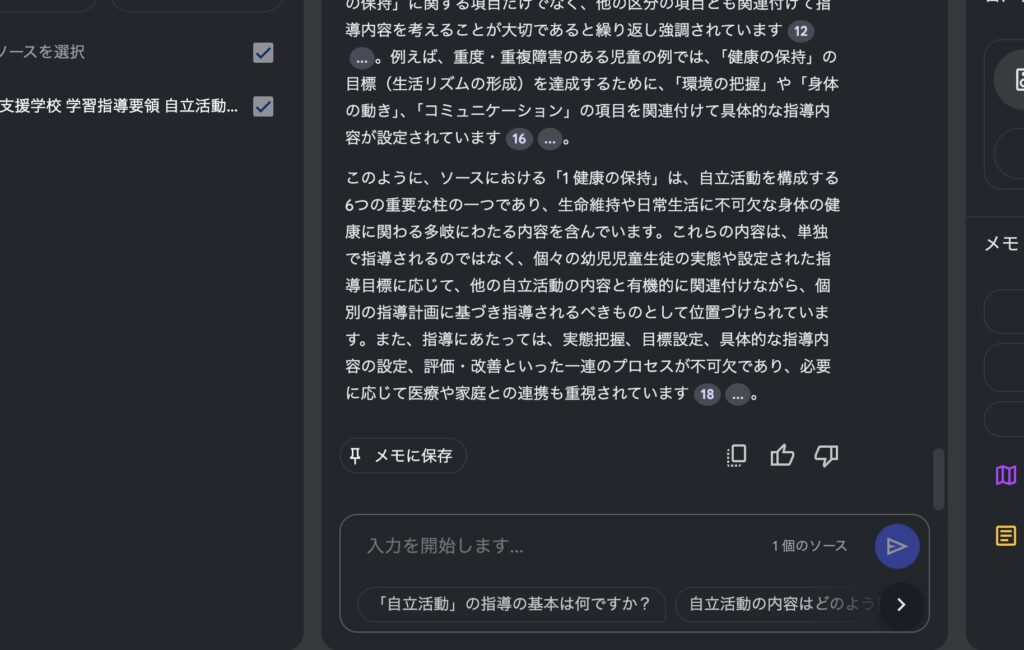

ですから、チャットで作成したもので必要なものは「メモに保存」をしておきます。

チャットの一番下に行くと「メモに保存」が出てきます。

すると、右下に「自立活動『健康の保持』の内容と指導」というメモが出来上がります。

マインドマップを画像として保存もOK!

→ 右上のダウンロードボタンでPNG画像として保存できます。

ただし、これは画像なので、加工することはできません。

加工できるマインドマップを作るためにはMapify(マッピファイ)などを利用するのがオススメです。

テキスト出力してマインドマップにする裏ワザ

私はマインドマップ大好き人間なので、どうしても自分で活用できるマインドマップを作りたくなります。

そこで、NotebookLMを利用してマインドマップを作るにはどうしたらよいか考えました。

マークダウン記法で出力させればいいのです。

そこで

このPDFファイル全体の構成をマインドマップとして表したいので、マインドマップアプリが読み込むことのできるMarkdown形式で出力してください

と入れてみました。

長いので、右▼をクリックして見てください。

- 特別支援学校における自立活動の指導について(資料より)

- 改正教育基本法等を踏まえた学習指導要領改訂

- 「生きる力」という理念の共有

- 基礎的・基本的な知識・技能の習得

- 思考力・判断力・表現力等の育成

- 確かな学力を確立するために必要な授業時数の確保

- 学習意欲の向上や学習習慣の確立

- 豊かな心や健やかな体の育成のための指導の充実

- 特別支援教育における改訂の背景

- 社会の変化や子どもの障害の重度・重複化,多様化

- 複数の障害種別に対応した教育を行う特別支援学校制度の創設

- 幼稚園,小学校,中学校及び高等学校等における特別支援教育の制度化

- 国内外における障害者施策の進展

- 教育,医療,福祉,労働等の関係機関が連携した支援の必要性

- 改訂における改善の観点

- ア 障害の重度・重複化,多様化への対応

- 自立活動の内容充実、指導計画作成手順明確化

- 重複障害者や訪問教育に関し、指導計画作成上の配慮事項規定

- イ 一人一人に応じた指導の充実

- すべての幼児児童生徒について「個別の指導計画」作成を規定

- すべての幼児児童生徒に「個別の教育支援計画」作成を規定(関係機関連携)

- ウ 自立と社会参加に向けた職業教育の充実

- 高等部の専門教科として「福祉」を新設(知的障害者教育)

- 地域や産業界等と連携した職業教育や進路指導の充実

- エ 交流及び共同学習の推進

- 幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等の幼児児童生徒と交流及び共同学習を計画的,組織的に行うことを規定

- ア 障害の重度・重複化,多様化への対応

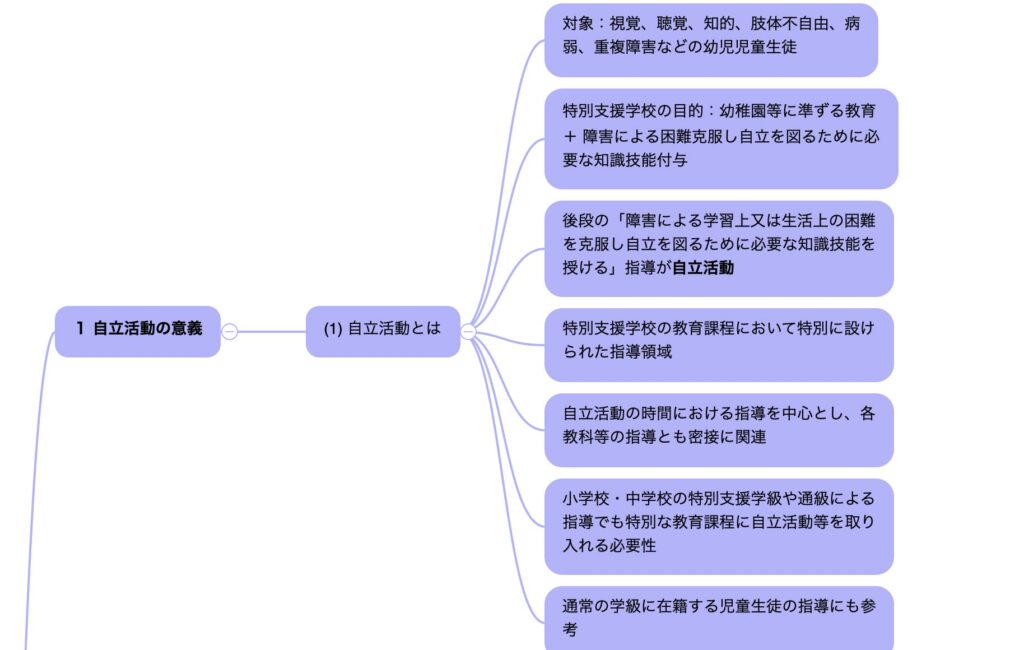

- 第2章 自立活動の意義と指導の基本

- 1 自立活動の意義

- (1) 自立活動とは

- 対象:視覚、聴覚、知的、肢体不自由、病弱、重複障害などの幼児児童生徒

- 特別支援学校の目的:幼稚園等に準ずる教育 + 障害による困難克服し自立を図るために必要な知識技能付与

- 後段の「障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける」指導が自立活動

- 特別支援学校の教育課程において特別に設けられた指導領域

- 自立活動の時間における指導を中心とし、各教科等の指導とも密接に関連

- 小学校・中学校の特別支援学級や通級による指導でも特別な教育課程に自立活動等を取り入れる必要性

- 通常の学級に在籍する児童生徒の指導にも参考

- (1) 自立活動とは

- 2 自立活動の指導の基本

- (1) 自立活動の指導の特色

- 個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による困難を主体的に改善・克服する取組を促す教育活動

- 個々の実態に即して指導を行うことが基本

- 個別の指導計画の作成

- 個別指導の形態が多いが、集団指導も考慮可

- 指導計画は個別に作成されることが基本

- (2) 自立活動の内容とその取扱いについて

- 学習指導要領等に示す「内容」は、個々の実態に応じて選定されるもの

- 学習指導要領等に示す「内容」は、具体的な「指導内容」の要素となる

- 自立活動の内容:人間としての基本的な行動に必要な要素 + 障害による困難改善・克服に必要な要素

- 六つの区分に分類・整理(26項目)

- 健康の保持

- 心理的な安定

- 人間関係の形成

- 環境の把握

- 身体の動き

- コミュニケーション

- 内容は大綱的に示されている

- 具体的な指導内容は、個々の実態を踏まえ、必要な項目を選定し相互に関連付けて工夫が必要

- 具体的な指導内容の例

- 障害が重度で重複している児童の例

- 聴覚障害のある生徒の例

- (3) 自立活動の指導の進め方

- 個別の指導計画に基づきP-D-C-Aの過程で進める

- 計画作成:実態把握に基づき目標・内容設定

- 計画作成には専門的な知識・技能が必要 → 校内教師の関与、外部専門家との連携

- 指導の評価:適切な評価の下に改善を図る

- 指導の効果だけでなく計画の妥当性も検討

- 多面的な評価のため、担当者以外の教師、外部専門家、保護者等との連携が大切

- (4) 知的障害者である幼児児童生徒に対する教育を行う特別支援学校の自立活動

- 知的障害に随伴する顕著な発達の遅れや配慮を要する状態の改善に効果

- 自立活動の内容と各教科の内容との関係性

- 各教科等と合わせて指導する場合でも個別の指導計画作成が必要

- (参考) 養護・訓練からの改称経緯

- 養護・訓練創設時の内容(四つの柱、12項目)

- 平成元年改訂で「自立活動」に改称、目標・内容見直し

- 名称変更理由:主体性・自立の強調

- 目標変更内容:困難の主体的な改善・克服を明確化

- 内容見直し理由:障害の重度・重複化、多様化に対応

- (参考) ICF(国際生活機能分類)の視点との関連

- 自立活動の内容は「生活機能」と「障害」の双方の視点を含む

- 「個人因子」や「環境因子」に関する項目も示されている

- ICFの考え方を踏まえ、生活機能、障害、環境因子、個人因子等の関連性を考慮した実態把握・指導内容設定がより重要に

- 環境因子の考慮(成長期の子どもの変化に応じた環境構成・整備)が大切

- 目標:困難改善・克服に必要な知識・技能等を身に付け、自立と社会参加の質の向上につなげる

- (1) 自立活動の指導の特色

- 1 自立活動の意義

- 第4章 総則における自立活動

- 1 教育目標

- (1) 幼稚部教育要領

- 自立活動の指導は学校の教育活動全体を通じて行うもの

- 自立活動の時間と各教科等の密接な関連が必要

- 個々の児童生徒の実態把握と適切な指導計画の重要性

- (参考) 重複障害者への教育課程上の特例

- 障害の状態により特に必要な場合、各教科等や総合的な学習の時間に替えて主として自立活動を指導できる

- 道徳、特別活動は全部替え不可

- 規定の意図:重複障害者の心身の調和的発達の基盤を培う指導

- (参考) 目標に示されている言葉の意味

- 「障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服する」の意味(つまずきや困難の軽減、受容、解消への努力)

- 「調和的発達の基盤を培う」の意味(発達の遅れ・不均衡の改善、全人的な発達促進)

- 1 教育目標

- 第6章 自立活動の内容

- 自立活動の内容:人間としての基本的な行動に必要な要素と障害による困難改善・克服に必要な要素

- 六つの区分、26項目

- (参考)改訂で追加された項目例:「他者とのかかわりの基礎に関すること」など5項目

- 各区分・項目は個々に指導することを意図しない

- 1 健康の保持

- (1) 生活のリズムや生活習慣の形成に関すること

- (2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること

- (3) 身体各部の状態の理解と養護に関すること

- (4) 健康状態の維持・改善に関すること

- 2 心理的な安定

- (1) 障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服する意欲に関すること。

- (2) 状況の理解と変化への対応に関すること

- 3 人間関係の形成

- (1) 対人関係の形成の基礎に関すること。

- 4 環境の把握

- (1) 保有する感覚の活用に関すること

- (2) 感覚や認知の特性への対応に関すること

- (3) 空間的,時間的な認識に関すること

- (4) 概念の形成に関すること

- 5 身体の動き

- (1) 姿勢と運動・動作の基本的技能に関すること

- (2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること

- (3) 日常生活に必要な基本動作に関すること

- (4) 移動に必要な基本動作に関すること

- (5) 作業に必要な動作と円滑な遂行に関すること

- 6 コミュニケーション

- (1) コミュニケーションの基礎的能力に関すること

- (2) 言語の受容と表出に関すること

- (3) 言語の形成と活用に関すること

- (4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること

- (5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること

- 指導計画の作成と内容の取扱い

- 幼稚部教育要領

- 小学部・中学部学習指導要領

- 高等部学習指導要領

- (1) 個々の生徒について,障害の状態,発達や経験の程度,興味・関心,生活や学習環境などの実態を的確に把握すること

- 実態把握の目的、内容、方法

- 保護者等や外部専門家との連携も重要

- 一時的な実態把握でも計画作成可

- (2) 個別の指導計画に盛り込む指導の目標及び指導内容を設定するに当たっての留意事項

- 長期・短期目標の設定

- 実態把握に基づく原因究明と将来見通し

- 目標設定の観点:興味・主体性・成就感・自己肯定感

- 指導内容設定の留意点:解決可能・取り組みやすさ、興味関心、目標自覚と成功実感

- 自己を肯定的にとらえることができるような指導内容の重要性

- (3) 環境整備と支援依頼に関する指導内容 (追加された配慮事項)

- 困難改善・克服のための環境整備の重要性

- 児童生徒自身による環境整備

- 必要に応じて周囲の人に支援を求める指導(依頼の仕方、再依頼、他者からの依頼を受ける経験)

- (4) 評価 (追加された配慮事項)

- 評価を指導の改善に生かす

- 目標設定時の評価の具体化

- 学習評価と指導評価

- 教師間の協力、外部専門家、保護者等との連携

- 評価の幼児児童生徒への意義(自己認識、意欲向上)

- 指導の方法及び指導体制

- 1 指導の方法

- (1) 個々の児童生徒の実態に応じた指導方法

- (2) 意欲的な活動を促す指導方法

- (3) 専門的な知識や技能に基づいた指導方法の工夫

- 各種理論・方法(心理療法、感覚訓練、運動療法、理学療法、作業療法、言語治療等)の応用

- 児童生徒が自ら取り組めるよう課題・段階を細分化し方法を適用

- 2 指導体制

- (1) 校内指導体制

- 自立活動の指導の中心となる教師の役割(全体の要)

- 専門性を持つ教師の活用(複数の障害種別に対応する場合)

- (2) 関係機関との連携協力

- 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理学専門家等

- 指導・助言を求めたり、連絡を密にしたりする

- 指導の計画・実施責任は教師にある

- 個別の教育支援計画の活用

- (1) 校内指導体制

- 1 指導の方法

- 改正教育基本法等を踏まえた学習指導要領改訂

“`

これだけでも十分わかりやすいですが、

これをテキストデータに落とし、私の愛用しているマインドマップツールiThoughtsXにインポートすると

できました。

今まで読もうとすら思わなかった指導要領が見事にわかりやすく表されています。

一部を拡大すると下記のようになります。

たとえば、「障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける」指導が自立活動とあります。

個人的にチョー気になったので、

「障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける」について教えて

と入力しました。

すると

ソースに基づくと、「障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける」というフレーズは、特別支援学校の教育目標の重要な一部であり、「自立活動」の目的を示しています。

この目標にある「自立を図るために必要な知識技能を授ける」とは、個々の幼児児童生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養う指導のことです。そして、この指導は**「自立活動」の指導を中心として行われます**。自立活動は、特別支援学校の教育課程において特別に設けられた指導領域です。

特別支援学校には、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱(身体虚弱者を含む)の幼児児童生徒に加え、これらの障害を複数併せ持つ重複障害の幼児児童生徒、さらに言語障害、情緒障害、自閉症、LD、ADHD等を併せ有する幼児児童生徒が在学しています。したがって、ここでいう「障害」とは、これらの多様な障害を指しています。

「障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服する」とは、幼児児童生徒の実態に応じ、日常生活や遊び等の諸活動において、その障害によって生ずるつまずきや困難を軽減しようとしたり、障害があることを受容したり、つまずきや困難の解消のために努めたりすることを意味します。なお、「改善・克服」は改善から克服へといった順序性を示すものではないとされています。

「自立を図る」とは、一人一人の幼児児童生徒の発達の遅れや不均衡を改善したり、発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによって遅れている側面の発達を促すようにしたりして、**全人的な発達を促進すること(調和的発達の基盤を培うこと)**を意味しています。

この「自立活動」という名称は、以前の「養護・訓練」という名称が「受け身的な意味合いが強い」と受け止められることがあることや、この領域が一人一人の実態に対応した活動であり、自立を目指した主体的な取組を促す教育活動であることを一層明確にするために改められました。

自立活動の内容は、人間としての基本的な行動を遂行するために必要な要素と、障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服するために必要な要素を検討し、それらの代表的なものを六つの区分(「健康の保持」、「心理的な安定」、「人間関係の形成」、「環境の把握」、「身体の動き」、「コミュニケーション」)の下に分類・整理したものです。これらの区分は、実際の指導を行う際の「指導内容のまとまり」を意味するものではなく、それぞれの区分に従って指導計画が作成されることを意図しているわけではない点に留意が必要です。

自立活動の指導は、個々の幼児児童生徒の実態を的確に把握し、個別の指導計画を作成することが基本です。実態把握は、障害の状態、発達や経験の程度、興味・関心、生活や学習環境など、自立活動の指導を行う観点から明確に整理する必要があります。実態把握の方法としては、観察法、面接法、検査法等の直接的な方法や、保護者、医療機関、福祉施設等の関係機関からの情報収集などが考えられます。

個別の指導計画の作成手順の一例としては、まず実態把握を行い、次に実態に即した指導の目標(ねらい)を設定し、自立活動の内容の中から必要な項目を選定し、それらを相互に関連付けて具体的な指導内容を設定します。そして、他の領域との関連を図り、指導上の留意点を明確にします。指導目標は、長期的な観点と当面の短期的な観点から定めることが効果を高めるために必要です。

自立活動の指導は、特設された自立活動の時間だけでなく、各教科等(各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動)の指導を通じても適切に行われなければなりません。自立活動の時間は、学校の教育活動全体を通じて行う自立活動の指導の一部であると理解する必要があります。また、自立活動の時間における指導は、各教科等と密接な関連を保つ必要があります。

重複障害者など、障害の状態により特に必要がある場合には、各教科等の一部の目標及び内容を取り扱わず、自立活動の指導を主として行うことや、各教科等の目標及び内容の全部または総合的な学習の時間に替えて、主として自立活動の指導を行うこともできると規定されています。

指導は、個別の指導計画に基づき、個別指導の形態で行われることが多いですが、効果的であれば集団指導も考えられます。しかし、指導計画は個別に作成されることが基本であり、初めから集団で指導することを前提とするものではないことに十分留意が必要です。

具体的な指導内容を設定する際には、自立活動の内容に示されている六つの区分や26項目の中から必要な項目を選定し、それらを相互に関連付けて設定することが重要です。例えば、肢体不自由のある幼児に「玩具に手を伸ばす」という目標を設定する場合、「環境の把握」と「身体の動き」の区分に示されている項目を組み合わせて指導内容を設定することが求められます。また、知的障害がありてんかんのある幼児児童生徒に病気の状態の理解を図る指導を行う場合、「健康の保持」だけでなく「心理的な安定」や「コミュニケーション」の項目と関連付けて指導内容を設定することが大切です。このように、自立活動の内容は、具体的な指導内容を検討する際の視点を提供するものと言えます。

指導に当たっては、個々の児童生徒の実態に応じた指導方法を創意工夫することが大切です。また、児童生徒が興味をもって主体的に取り組み、成就感を味わうとともに、自己を肯定的にとらえることができるような指導内容や指導方法を取り上げることが重要です。

個別の指導計画に基づいて行われた指導については、適切な評価の下に改善を図ることが大切です。評価は、指導の効果だけでなく、計画の妥当性についても検討する必要があります。評価は教師間の協力や、必要に応じて外部の専門家(医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理学の専門家等)や保護者等との連携を図って行うことが大切です。評価は、幼児児童生徒自身の学習状況や結果に気付き、その後の学習や発達を促す意義もあります。児童生徒が活動しやすいように環境を整えることや、必要に応じて周囲の人に支援を求めたりすることができるような指導内容も計画的に取り上げることが重要です。

ちょっと長すぎるので

ありがとうございます。 ちょっと長すぎて、言葉も難しいので、大学生1年生が分かる言葉で大切な部分だけを抜き出してください

とすると

ありがとうございます。大学生1年生にも分かりやすいように、「障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授ける」というフレーズの重要なポイントをまとめますね。

このフレーズは、特別支援学校の教育が何を目指しているのかを端的に表したもので、特に**「自立活動」**という特別な指導時間の目的を示すものとして非常に大切です。

ポイントは以下の通りです。

- どんな人が対象?

- 特別支援学校に通っている、さまざまな障害のある幼児児童生徒(視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱、それらを複数持っている人など)。

- 何を目指すの?

- 障害があることで、勉強したり日常生活を送ったりする上で出てくる**「困りごと」を、自分で、または周りの助けを借りて乗り越える**こと。

- そして、最終的には、自分らしく、持っている力を最大限に発揮して、「自分でよりよく生きていく」こと(自立)、そして社会の一員として社会に参加できるようになること。

- これは、心と体のバランスが取れた成長の土台を作ることでもあります。

- どうやってそれを実現するの?

- そのために必要な知識やスキル、ものの考え方、習慣などを学ぶ時間を設けています。これが「自立活動」の中心となる内容です。

- 「自立活動」はどんな指導?

- 一人一人の状況に合わせて、どんな困りごとがあって、どんなことができるようになりたいかをよく見て、その人にぴったりの計画(個別の指導計画)を作って指導します。

- 例えば、「自分で服を着る練習」「聞こえにくい音を聞き分ける練習」「周りの人と気持ちを通わせる練習」など、その子に必要な内容を、さまざまな組み合わせで指導します。

- ただ教わるだけでなく、子ども自身が「やってみよう!」という気持ちを持って、積極的に取り組めるように工夫します。

- この「自立活動」の時間は特別にありますが、実は普段の授業や学校生活全体を通しても、この目的は意識されています。

- 先生だけでなく、お医者さんやリハビリの専門家(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など)、保護者といった様々な人がチームになって、子どもをサポートします。

つまり、このフレーズは、特別支援学校が、障害のある一人一人の子どもが、自分の障害と向き合い、困りごとを乗り越え、将来、自分らしく生き生きと社会で活躍できるようになるために、きめ細やかなサポートと教育を行っていることを示している、と言えます。

赤は私が入れました。

若いときにこのツールが欲しかったなー、とつくづく思います。

NotebookLMはどんどん進化してる

マインドマップ以外にも、NotebookLMは色々と便利になっています。

- AIモデルが高性能に:「2.0 Flash Thinking」モデルにアップデートされて、精度&スピードが向上

- メモに引用元リンクが残るように:あとから「どの資料のどこだっけ?」がすぐ確認できる

- オリジナルの資料に直接アクセスできる:GoogleドキュメントやYouTubeの元ページをすぐ開ける!

いつも同じ出力にはならない 気をつけよう

NotebookLMも一種の生成AIです。

生成AIの常として頭に入れておいてほしいのは「他の人がやっても完全に同じになることはない」

他の方がここで行った操作で同じ「自立活動の指導要領」をインプットしてマインドマップを作っても同じ形にはならないでしょう。

これは人間も同じですね。

あとから同じ仕事をしようとしても、少し違う結果になりますよね。

「生成AIは人間っぽい」のです。

コメント