弟子

弟子ソースにYouTubeリンクがありますね。アップロードするとどうなるの?

そんな疑問に今回は「FP3級 ほんださん」のYouTubeを使って解説していきます。

NotebookLMを使えば1時間のYouTubeを10分で理解することも可能です!!

また、ブログの「よくある質問(FAQ)」を一発で生成するこができちゃうかも?!

ところで、このサイトではNotebookLMを動かしているAIを「ジェミーさん」と呼んでいます。

本当はGeminiですが、Geminiより優しく丁寧な感じがするので(笑)

ソース

NotebookLMの大変便利な機能の代表にソースにYouTubeリンクの指定があります。

ここにあります。

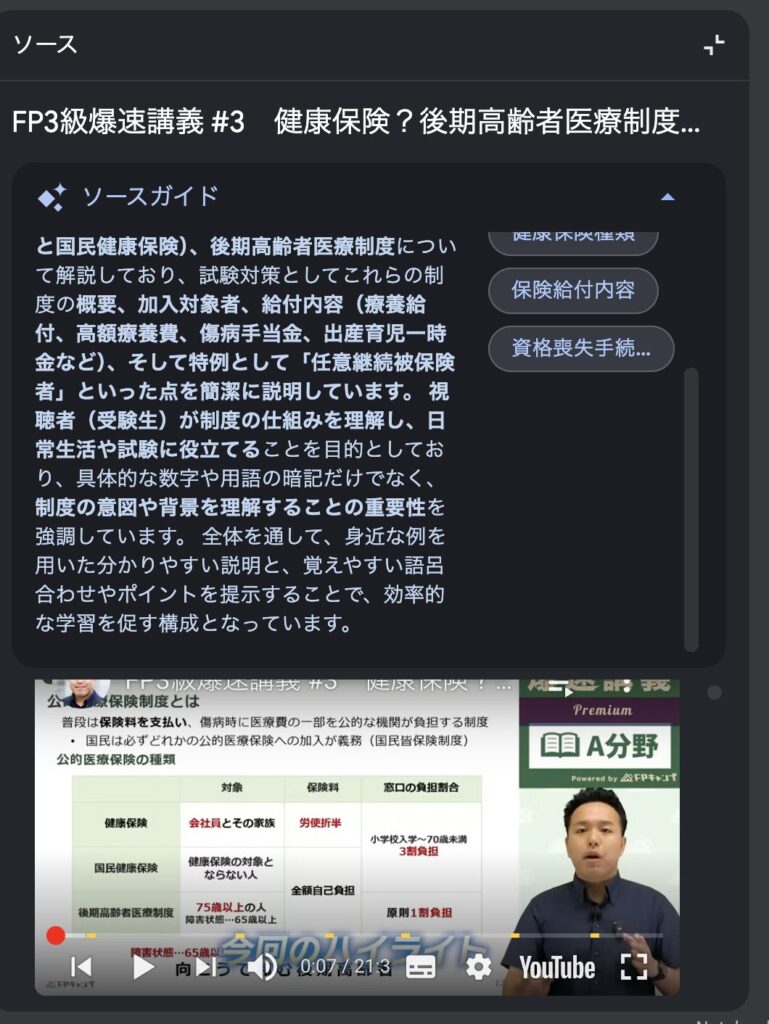

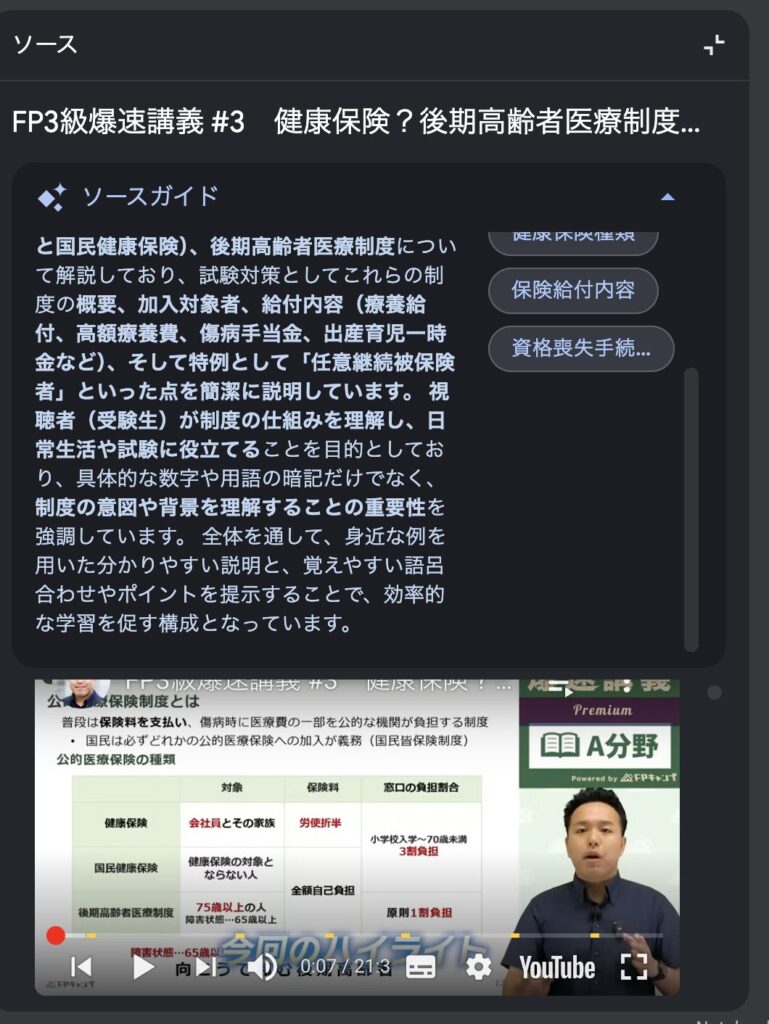

「YouTube」の部分に、ほんださん の「FP3級爆速講義 #3 健康保険?後期高齢者医療制度?これだけで完璧マスター(ライフ)」のURLをいれます。

サマリー

入れた直後 チャットにサマリーが表示されます。

このYouTube動画の書き起こしは、FP3級試験対策として、日本の社会保険制度、特に公的医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)について解説しています。具体的な保険の種類、加入資格、給付内容(療養給付、高額療養費、傷病手当金、出産育児一時金など)に加え、被保険者と被扶養者の違い、資格喪失後の被保険者継続制度なども説明されており、試験対策だけでなく、日常生活における社会保険制度の理解を深めることを目的としています。特に健康保険については、制度の詳細や計算方法、様々なケーススタディが提示され、理解を助ける工夫がなされています。 数字や用語の暗記も重要視されていますが、制度の仕組みを理解することで、効率的な学習を促すアプローチが採られています。

見事ですね。

そして、上の図の「FP3級爆速・・」の部分をクリックすると

上図のとおり、ソースが表示され、この中でYouTubeを見ることができてしまいます。

なお、私はYouTube Premiumに入っているので、普段はCMはカットされるのですが、ここではカットされませんでした。

何かで連携するとカットすることができるのかもしれませんが・・・

「会社をやめた場合健康保険はどうなりますか」と質問

サマリーを見ると正確なようですが、この程度なら「ほんださん」ユーチュブのテキストから持ってくることができます。本当に音声データを解析しているのでしょうか?

そこで「会社をやめた場合健康保険はどうなりますか」と質問したところ

ものの2秒程度で下記の回答を返してくれました。

会社を辞めた場合、健康保険は通常、会社の健康保険から脱退することになりますが、一定の条件下で、以前の会社の健康保険に継続して加入できる制度があります。

* **任意継続被保険者制度**: これは、会社を辞めた後も、**一定期間、以前の会社の健康保険に継続して加入できる制度**です。この制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。

- **退職前に2ヶ月以上**、会社の健康保険に加入していた期間があること。

- **退職後20日以内**に、任意継続被保険者となるための申請を行うこと。

- 任意継続被保険者として加入できる期間は、**最長2年間**です。

- 任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。

- 任意継続被保険者は、申し出によって、任意継続被保険者をやめることができます。

* **国民健康保険**: 会社の健康保険を脱退した場合、**国民健康保険**に加入する必要があります。これは、自営業者や会社員でない人が加入する保険です。

* **家族の被扶養者**: 退職した人が、家族の健康保険の被扶養者となることができる場合があります。これは、主に配偶者や親族が会社員などで健康保険に加入しており、その被保険者に養われている場合に適用されます。

健康保険は、病気や怪我、出産などに備えるための重要な制度です。会社を辞めた場合でも、これらの制度を利用して医療費の負担を軽減することができます。

また、退職後の選択肢として、任意継続被保険者制度と国民健康保険のどちらがお得かは、個人の状況によって異なります。一般的に、任意継続被保険者の保険料は全額自己負担となるため、国民健康保険の保険料と比較して検討する必要があります。

これらの情報から、会社を辞めた際には、ご自身の状況に合わせて適切な健康保険制度を選択することが重要です。

ジェミーさんお見事!! スゴすぎる!!

Studioについて

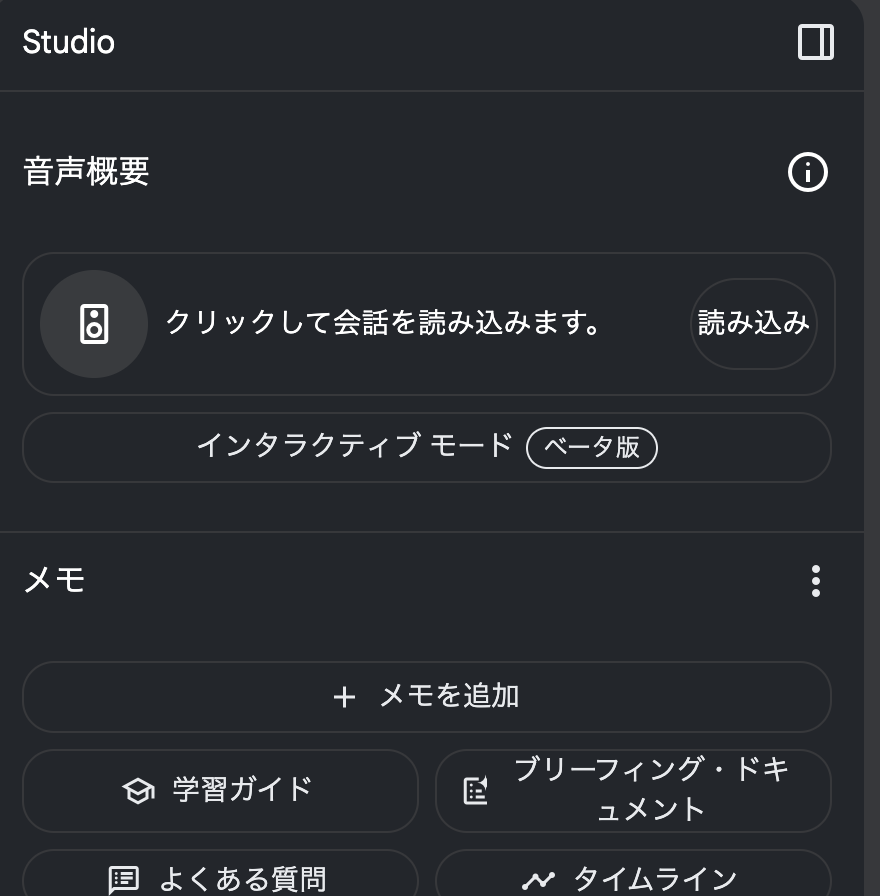

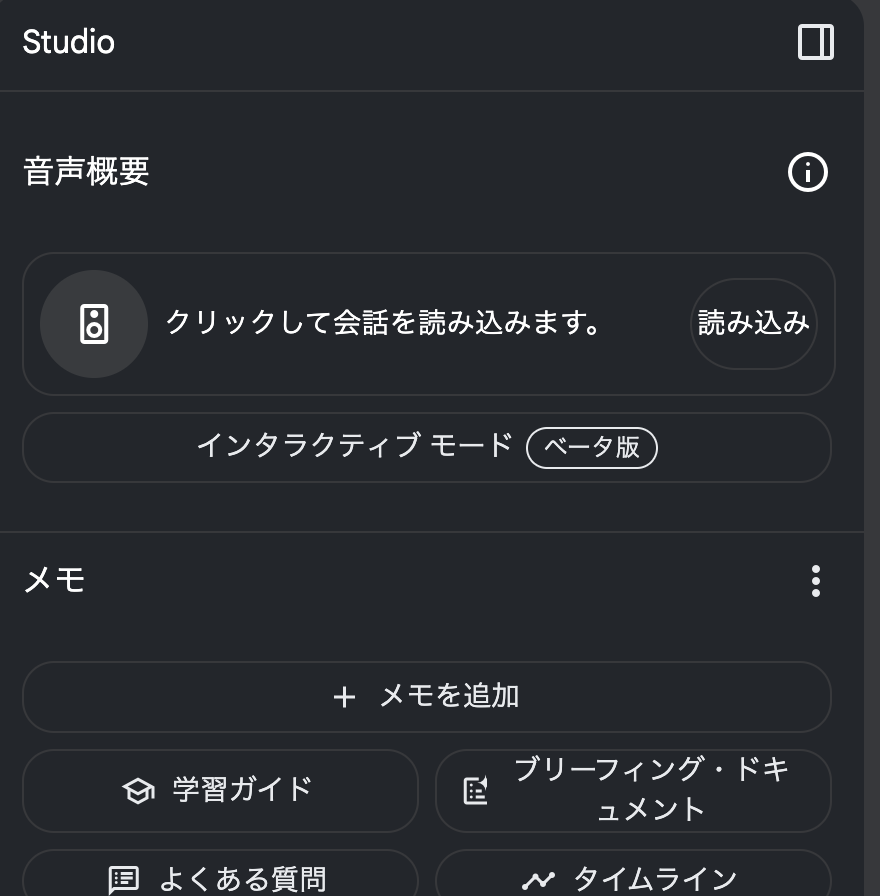

NotebookLMの右側のウインドウに「Studio」があります。

これについてこの「ほんださんYouTube」を例に解説します。

この記事で解説するのは次の5つです。

同じくYouTubeソース「FP3級爆速講義 #3 健康保険?後期高齢者医療制度?これだけで完璧マスター(ライフ)」を使って解説します。

Studio機能1 音声概要

これを押すと数分かけて「音声概要」を作ってくれます。

しかし、英語なのでよくわかりません 笑

説明には次のように書いてあります

音声概要は、ソースの主要なトピックの要約を、活発な「掘り下げた」ディスカッション形式にしたものです。

これは試験運用中の機能です。

ご利用にあたっては以下の注意事項をご確認ください。

- 音声概要(音声を含む)は AI によって生成されるため、不正確な情報や音声の乱れが含まれる場合があります。

- 音声概要は、トピックの包括的な見解や客観的な見解ではなく、単にソースを反映したものです。

- 現在、音声概要は英語のみです。

- 音声概要の生成には数分かかることがあります(生成中に他の操作を行っても問題ありません)。

- 音声概要を生成または削除するには、ノートブックの編集権限が必要です。

- 高評価 / 低評価ボタンで音声概要に対するフィードバックを共有できます。

「日本人」の私にとっては今のところ必要ないようです。

ちなみに「せいやヒトデチャンネル」で二人の会話を音声概要にすると男性と女性の声に変換されていました。笑

Studio機能2 学習ガイド

押せばわかります!!

ちょっと時間がかかりますが。

次のようなメモを作ってくれます。

ちょっと長いですが見てください。すごいですよ!

FP3級 社会保険集中学習ガイド

クイズ

各質問に2〜3文で簡潔に答えてください。

- 公的医療保険とはどのような制度ですか?

- 健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入対象者をそれぞれ説明してください。

- 健康保険の保険料は誰が負担しますか?

- 健康保険の被保険者と被扶養者とはそれぞれ誰のことですか?

- 療養の給付とは具体的にどのような給付ですか?

- 高額療養費制度はどのような場合に利用できますか?

- 傷病手当金はどのような場合に支給されますか?

- 傷病手当金の支給額はどのように計算されますか?

- 出産育児一時金とはどのような給付ですか?

- 任意継続被保険者制度とはどのような制度ですか?

解答

- 公的医療保険は、国が運営する強制加入の医療保険制度です。病気や怪我の際に医療費の一部を公的機関が負担します。

- 健康保険は会社員とその家族、国民健康保険は自営業者など会社員以外の人、後期高齢者医療制度は原則75歳以上の人が加入します。

- 健康保険の保険料は、会社員の場合は会社と従業員が半分ずつ負担します。

- 被保険者とは、保険料を支払い、保険給付を受ける人(会社員など)です。被扶養者とは、被保険者に養われている家族のことです。

- 療養の給付とは、病気や怪我で治療や入院をした際に、医療費の一部が保険で負担される給付のことです。窓口負担は通常3割です。

- 高額療養費制度は、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に、その超えた部分が払い戻される制度です。

- 傷病手当金は、病気や怪我で仕事ができなくなった場合に、休業期間中の生活を支えるために支給されるお金です。

- 傷病手当金の支給額は、直近12ヶ月の標準報酬日額の3分の2相当額です。

- 出産育児一時金とは、被保険者または被扶養者が出産した際に、1児につき50万円が支給される給付金です。

- 任意継続被保険者制度とは、会社を退職した人が、一定期間、以前加入していた健康保険に任意で継続して加入できる制度です。

論述問題

以下の各問題について、詳細なエッセイ形式で論述してください。

- 日本の公的医療保険制度の現状と課題について、少子高齢化の影響を踏まえて論じなさい。

- 健康保険の給付内容について、療養の給付、高額療養費、傷病手当金を中心に具体例を挙げながら説明しなさい。

- 任意継続被保険者制度のメリットとデメリットを、加入を検討する人の視点から考察しなさい。

- 健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度の違いについて、保険料、給付内容、窓口負担割合を比較して述べなさい。

- FP試験で社会保険分野を学習する意義について、個人の生活設計に与える影響を考察しなさい。

用語集

- 公的医療保険: 国が運営する医療保険制度。国民は必ずどれかの保険に加入する必要がある。

- 健康保険: 主に会社員とその家族が加入する医療保険。保険料は会社と従業員が折半する。

- 国民健康保険: 主に自営業者や会社員以外の人々が加入する医療保険。保険料は全額自己負担。

- 後期高齢者医療制度: 原則75歳以上の高齢者が加入する医療保険。窓口負担割合は1割。

- 被保険者: 保険料を払い、保険給付を受ける人。主に会社員。

- 被扶養者: 被保険者に養われている家族。保険料を支払わなくても保険給付を受けられる。

- 療養の給付: 医療機関での治療や入院の際、医療費の一部を保険で負担する給付。通常、窓口負担は3割。

- 高額療養費: 1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に支給される給付。

- 傷病手当金: 病気や怪我で仕事ができなくなった場合に支給される給付金。支給額は直近12ヶ月の標準報酬日額の2/3相当額。

- 出産育児一時金: 出産時に支給される一時金。1児につき50万円。

- 出産手当金: 出産のために仕事を休んだ期間に支給される給付金。

- 任意継続被保険者: 会社を退職後、一定の条件を満たせば、以前の健康保険に継続加入できる制度。

つまり、問題をすぐに作ってくれるわけです。まさに「学習ガイド」です。

自分で問題を作ることができる

FP3級は選択問題なので、学習ガイドの問題はハードルが高いですね

それで、チャットに次のように打ち込んでみます。

「健康保険について四択の問題を3問作ってください」

すると、

はい、健康保険に関する四択問題を作成します。

問題1

会社員の健康保険について、正しいものはどれですか?

- 保険料は全額自己負担である。

- 会社と従業員で保険料を半分ずつ負担する

- 保険料は加入者の収入によって異なる。

- 保険料は国が全額負担する。

解説: 健康保険の保険料は、会社員の場合、会社と従業員が半分ずつ負担します(労使折半)。

問題2

以下のうち、健康保険の給付に該当しないものはどれですか?

- 出産手当金

- 高額療養費

- 傷病手当金

- 介護保険料

解説: 健康保険の給付には、療養の給付(医療費の自己負担割合が少なくなること)、高額療養費、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金 などがあります。介護保険料は、別の制度です。

問題3

任意継続被保険者制度について、正しいものはどれですか?

- 退職後、1ヶ月以内に申請する必要がある

- 保険料は、会社と退職者で折半して支払う。

- 最長2年間、加入することができる

- 退職前に、1ヶ月以上健康保険に加入している必要がある。

解説: 任意継続被保険者制度は、会社を退職した人が一定の条件を満たせば、最長2年間、以前の会社の健康保険に継続して加入できる制度です。退職前に2ヶ月以上健康保険に加入していたことが必要で、退職後20日以内に申請する必要があります。保険料は全額自己負担となります。

少しだけツッコミどころがあるようですが、かなり良い問題ができました。

素晴らしい!!

Studio機能3 ブリーフィング・ドキュメント

ブリーフィングドキュメントとは

あるテーマやプロジェクトについて、関係者に対して情報を共有し、共通認識を図るために作成される文書です。

会議の前に行われるプレゼンテーション資料や、プロジェクトの進捗状況を報告する資料などが代表的な例です。

ポチッと押してみましょう。

これも長いですが、全て載せておきますね。

はい、以下に提供された資料に基づいた詳細なブリーフィングドキュメントを作成します。

ブリーフィングドキュメント:FP3級「健康保険?後期高齢者医療制度?これだけで完璧マスター」

概要

このドキュメントは、FP3級試験対策講座の一部として提供された動画講義「FP3級爆速講義 #3 健康保険?後期高齢者医療制度?これだけで完璧マスター(ライフ)」の内容を要約し、重要なテーマ、アイデア、事実をまとめたものです。特に公的医療保険制度、健康保険、給付内容、そして任意継続被保険者制度に焦点を当てています。

主要テーマとポイント

公的医療保険制度の基本

多くの人が保険証を持っているが、その仕組みを詳しく知らない。

国民皆保険制度により、すべての国民は必ずいずれかの公的医療保険に加入する義務がある。

保険料を支払うことで、病気や怪我の際に医療費の一部が公的に負担される。

病院で保険証を提示すると会計が安くなるのは、この制度のため。

医療費の7割が保険から支払われ、自己負担は原則3割。

「皆 さん 保険 料 を 払う だけ で 基本 的 に そんな の 知ら ない みたい な 例えば 怪我 し た 時 に もらえる お 金 が ある の に と か あの 出産 する 時 に もらえる お 金 が ある の に と か いう の も です ね え 知っ て いれ ば 保険 に 入っ てる 意味 が ある の に 皆 さん ただ 保険 料 払っ てる だけ の 人 は めちゃくちゃ 多い ん です ね」

公的医療保険の種類

健康保険: 主に会社員とその家族が加入。保険料は会社と従業員で折半(労使折半)。

国民健康保険: 自営業者など会社員ではない人が加入。保険料は全額自己負担。

後期高齢者医療制度: 75歳以上の高齢者が加入。原則1割負担。

障害を持つ人は65歳から加入する場合がある。

「75歳に なる と 会社 勤め と か 何 し てる か 関係 なく 全員 後期 高齢 者 制度 に ぶち込ま れる という こと に なり ます」

健康保険の詳細

被保険者と被扶養者:被保険者: 保険料を支払い、保険給付を受ける人(主に会社員)。

被扶養者: 被保険者に養われている家族。一定の年収以下の家族は、被保険者が保険料を支払っていれば保険給付を受けられる。

「被保険者 サラリーマン に 生活 を 不要 さ れ て いる 人 の こと なり ます」

健康保険の種類:全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ):主に中小企業が加入

健康保険組合:大企業や同業組合が運営

給付の種類療養の給付: 病院での治療費の自己負担割合(通常3割)を定める制度

高額療養費: 医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に支給される制度。

傷病手当金: 病気や怪我で働けなくなった場合に支給される給付金。

連続して3日間休業した場合、4日目以降の休業日数に対して支給。

支給額は、直近12ヶ月の標準報酬月額の2/3相当額。

最長1年6ヶ月まで支給される。

出産育児一時金: 出産時に支給される一時金(1人につき50万円)。

出産手当金: 出産のために休業した場合に支給される給付金。

出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日まで支給。

支給額は、傷病手当金と同様。

任意継続被保険者制度

会社を退職した後、一定期間、以前の健康保険に継続して加入できる制度。

退職前に2ヶ月以上被保険者期間が必要。

退職後20日以内に申請が必要。

最長2年まで加入可能。

保険料は全額自己負担となる。

「2 位 継続 って いう の は やめ て 別 に 入ら なく て も いい けど 私 できれ ば 引き続き 入れ させ て ください みたい な こと を お 願い し てる 被 保険 者 な わけ で ござい ます」 「2 ヶ月 以上 と か 20 日 以内 と か 最長 2 年 と か 全部 2 が つき ます ね はい なので 2 継続 と 出 たら 2 って 覚える ん です けど も え これ です ね こういう 覚え 方 する と こういう ミス に 引っかかる ん です ね」

その他重要なポイント

数字の暗記よりも仕組みの理解: 試験対策として、数字を暗記するだけでなく、制度の目的や対象者を理解することが重要。

身近な例で理解を深める: 家族や知人の状況を考えながら、制度を理解するとより効果的。

FPキャンプの教材の活用: 試験対策として、FPキャンプの教材は効率的な学習をサポートする。

結論

この講義では、公的医療保険制度の基本的な仕組み、健康保険の詳細、給付の種類、そして任意継続被保険者制度について学びました。FP3級試験においては、これらの知識は非常に重要であり、特に健康保険に関する出題頻度が高いことが強調されています。制度の仕組みを理解し、具体的な事例を想像しながら学習を進めることで、試験合格だけでなく、日常生活においても保険制度を有効活用できるようになります。

このブリーフィングドキュメントが、理解の一助となれば幸いです。

そのまま会議の資料になりますね。

ただ、気をつけてほしいのは「 」があって、その中に ほんださんの 口の悪さがそのまま資料に上がっています。

くれぐれもそこは会議には出さないように 笑

Studio機能4 タイムライン

おなじく「タイムライン」をポチッとしてみます。

その名の通り、ほんださんの講義が時間軸に沿ってまとめられています。

驚いたことに登場人物についても最後に記載されています。

はい、以下に提供されたテキストに基づいて、詳細なタイムラインと登場人物のリストを作成します。

タイムライン

公的医療保険制度の解説:

- 公的医療保険制度とは、国が運営し、国民が強制的に加入する医療保険制度である。

- 普段保険料を支払い、病気や怪我の際に医療費の一部を公的機関が負担する。

- 保険証を提示することで、医療費が3割負担になる。

国民皆保険制度:

- 国民は必ずいずれかの公的医療保険に加入する義務がある(国民皆保険制度)。

公的医療保険の種類:

- 健康保険: 会社員とその家族が加入する。保険料は会社と従業員が折半する(労使折半)。

- 国民健康保険: 自営業者など会社員でない人が加入する。保険料は全額自己負担。

- 後期高齢者医療制度: 75歳以上の高齢者が加入する。障害状態にある人は65歳から加入。保険料は全額自己負担。窓口での自己負担は原則1割。

健康保険の詳細:

- 被保険者: 保険料を支払い、給付を受けられる人(主に会社員)。

- 被扶養者: 被保険者に養われている家族。

- 給付の種類:療養の給付: 病気や怪我の治療費の一部を保険で負担。自己負担割合は通常3割。

- 高額療養費: 医療費の自己負担額が一定額を超えた場合に支給される。

- 傷病手当金: 病気や怪我で仕事ができない場合に、最長1年6ヶ月まで支給される。支給額は直近12ヶ月の標準報酬日額の2/3。連続して3日間休んだ後、4日目から支給。

- 出産育児一時金: 出産時に1人につき50万円が支給される。

- 出産手当金: 出産のために仕事を休んだ期間に支給される(出産日以前42日から出産日後56日まで)。

任意継続被保険者:

- 会社を辞めた後も、一定の条件を満たせば、最長2年間、元の健康保険に継続して加入できる制度。

- 退職前に2ヶ月以上被保険者であったことが必要。

- 退職後20日以内に申請する必要がある。

- 任意継続被保険者になった場合、原則として保険料は全額自己負担。

登場人物

語り手 (講師): FP試験の内容について解説している人物。社会保険制度や健康保険の仕組みについて詳しく説明し、試験対策のポイントを提示する。

FP受験者: 動画を視聴し、FP試験の知識を学んでいる人々。

詳細な人物紹介

語り手 (講師):

- FP(ファイナンシャルプランナー)の資格を持つと思われる人物。

- FP試験の内容を熟知しており、受講者に分かりやすく解説する能力がある。

- 3級FP試験対策に特化した講義を提供している。

- 社会保険制度、特に健康保険制度について、加入条件、給付内容、注意点などを詳しく説明する。

- 暗記項目だけでなく、制度の背景や仕組みを理解することを重視する。

- 受講者の身近な例を挙げながら説明することで、理解を深めようとする。

- 試験のポイントや引っかかりやすい点などを解説し、合格をサポートしようとする。

- FP受験者:

- FP試験の合格を目指して勉強している人々。

- 社会保険制度や健康保険制度について、基礎知識を学びたいと考えている。

- FP試験の合格だけでなく、日常生活での保険制度の活用にも関心がある。

このタイムラインと登場人物リストが、提供されたソースの理解に役立てば幸いです。

注:P受験者のところは、ほんださんが「FP受験者はこのように思うかもしれない」と一人演技をしているだけだと思います。

その動画のどのへんでその内容が出てくるのか見当がつきます。

NotebookLMを使うと長時間のYouTubeを効率よく見ることができるわけです!!

Studio機能5 よくある質問

よくある質問をポチッとしてみます。

よくある質問(FAQ)

1. 公的医療保険とは何ですか?

公的医療保険とは、国が運営し、国民が加入を義務付けられている医療保険制度のことです。病気や怪我をした際に、医療費の一部を公的な機関が負担してくれる仕組みです。保険料を支払うことで、医療費の自己負担を軽減することができます。加入は義務であり、国民皆保険制度によって、すべての国民がいずれかの公的医療保険に加入している必要があります。

2. 公的医療保険にはどのような種類がありますか?

主に3つの種類があります。

健康保険: 会社員とその家族が加入する保険です。保険料は会社と従業員が折半して負担します(労使折半)。

国民健康保険: 自営業者やフリーランスなど、会社員でない人が加入する保険です。保険料は全額自己負担となります。

後期高齢者医療制度: 75歳以上の高齢者(または一定の障害状態にある65歳以上の方)が加入する保険です。医療費の自己負担割合が1割(現役並み所得者は3割)となります。

3. 健康保険に加入すると、どのような給付が受けられますか?

健康保険では、以下のような給付が受けられます。

療養の給付: 病院での治療費の一部(通常3割)を自己負担するだけで医療サービスを受けることができます。

高額療養費: 1ヶ月の医療費自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。複数の医療機関での医療費や、家族の医療費を合算することも可能です。

傷病手当金: 病気や怪我で仕事ができなくなり、会社を連続して3日間休んだ場合、4日目以降の休業について、給与の約3分の2相当額が支給される制度です。最長で1年6ヶ月まで支給されます。

出産育児一時金: 出産時に1人あたり50万円が支給される制度です。

出産手当金: 出産のために会社を休業した場合、出産日以前42日から出産日後56日までの間、給与の約3分の2相当額が支給される制度です。

4. 健康保険の「被保険者」と「被扶養者」とは何ですか?

被保険者: 健康保険に加入し、保険料を支払っている人のことです。主に会社員が該当します。

被扶養者: 被保険者によって生活を支えられている家族のことです。収入が少ない、またはない配偶者や子どもなどが該当します。被扶養者も健康保険の給付を受けることができます。

5. なぜ病院で保険証を提示すると医療費が安くなるのですか?

病院で保険証を提示することで、医療費の自己負担割合が軽減されるからです。これは、私たちが日頃から保険料を支払っているからであり、その保険料が医療費の一部を負担する仕組みになっています。魔法のカードでもなんでもありません。

6. 退職後も健康保険に加入し続けることはできますか?

はい、可能です。退職前に2ヶ月以上健康保険に加入していた人は、任意継続被保険者制度を利用することで、最長2年間、退職前の健康保険に加入し続けることができます。ただし、退職後20日以内に申請する必要があります。

7. 任意継続被保険者制度とは何ですか?

任意継続被保険者制度とは、会社を退職した人が、一定の条件を満たせば、退職前の健康保険に任意で継続加入できる制度です。加入期間は最長2年間で、保険料は全額自己負担となります。

8. 社会保険制度を理解する上で大切なことは何ですか?

社会保険制度は、私たちの生活を支える重要な制度ですが、複雑で理解しづらい部分もあります。しかし、制度を理解することで、万が一の際に利用できる給付金や、知らずに損をすることを防ぐことができます。制度の仕組みをイメージで捉え、数字や細かい要件は試験対策で後から詰めていくと良いでしょう。家族や身近な人の状況と照らし合わせながら理解を深めることが重要です。

「FP3級爆速講義 #3 健康保険?後期高齢者医療制度?これだけで完璧マスター(ライフ)」では以上の8つが出力されました。

これってどこかで見たことがありますよね?

そうです。

ブログの「よくある質問(FAQ)」です。

つまり、NotebookLMをつかうとブログの「よくある質問(FAQ)」を一発で生成できるわけです。

たとえば、自分で作ったブログでも一回公開して「WEBリンク」でNotebookLMにインプットするわけです。

公開しなくてもGoogleドキュメントなどの形式になっていれば、それをNotebookLMにアップロードしてもいいですね。

そして「よくある質問」をおせば、自分のブログで使う「FAQ」を作成できるわけですね。

まとめ

- NotebookLMにYouTubeをアップロードすると、効率的にその内容を把握することができる。

- アップロードした瞬間に、そのサマリーが表示される。

- アップロードした内容は、音声データが解析されテキスト化される。

- 音声データの内容について質問をすると正確に回答をしてくれる

- スタジオ機能を利用することで、学習ガイドを作成してくれる。

- 学習ガイドの内容が難しいと思ったときには、選択問題も作成してくれる

- スタジオ機能のよくある質問を使うことで、ブログのよくある質問FAQを壱発生成できる

コメント