👑 本日の作品

👑今日の作品2

長くてみる気にならないと思うので、この記事の最後に「折りたたみ」で表示\(^o^)/

音声入力したテキストデータをChatGPTに渡して、記録として整頓して残す。

その際入力したテキストデータの内容は極力省略せずすべて残すひとつの方法。

iPhoneのメモ機能で「とにかく話す」

私は日々の気づきや学びを、とにかく音声で入力しまくることから始めています。思いついた順に話すだけで、内容の順序はあまり気にしません。

今のところ、使用しているのはiPhoneのメモアプリ。

いち関係者の私

いち関係者の私キーボードに表示される「マイクマーク」をタップして、音声でどんどん入力していきます。

音声入力のスタイルは人それぞれ

・録音して音声データとして保存する方法

・ChatGPTなどで音声会話をまとめる方法

などもありますが

私の場合は「気軽に話せて、すぐにテキスト化できる」iPhoneのマイク入力が合っていると感じています。

ChatGPTに内容を整理してもらう

次に、音声入力した雑多な内容をChatGPTに整理整頓してもらいます。

その際に私が出したプロンプトは、以下のようなものです。

「次の文章を整理整頓してください。その際、内容を削除せず全て残してください。」

このように指示すると、自分が話した内容が削られることなく、かつ整った文章として返ってくるようです。

ファクトチェックもChatGPTで

音声入力には、うろ覚えの情報や、感覚的な発言も混じっていることがあります。

「これは本当に正しい情報なのか?」

と感じたときは、ChatGPTにファクトチェックも依頼します。

「出してもらった文章をファクトチェックしてください。」

こうすることで、誤情報があった場合も安心ですし、信頼できる記録として残すことができます。

ファクトチェック済みのレポート化も可能

ここまできて気づいたのは、

- ChatGPTで音声入力の内容を整理

- 整理された内容をファクトチェック

- ファクトチェックされた文章をレポート形式にまとめ直す

という流れを一括でChatGPTに依頼できるということです。

しかも、どのステップでも「内容を省かない」ようにプロンプトを工夫すれば、納得のいくアウトプットが得られます。

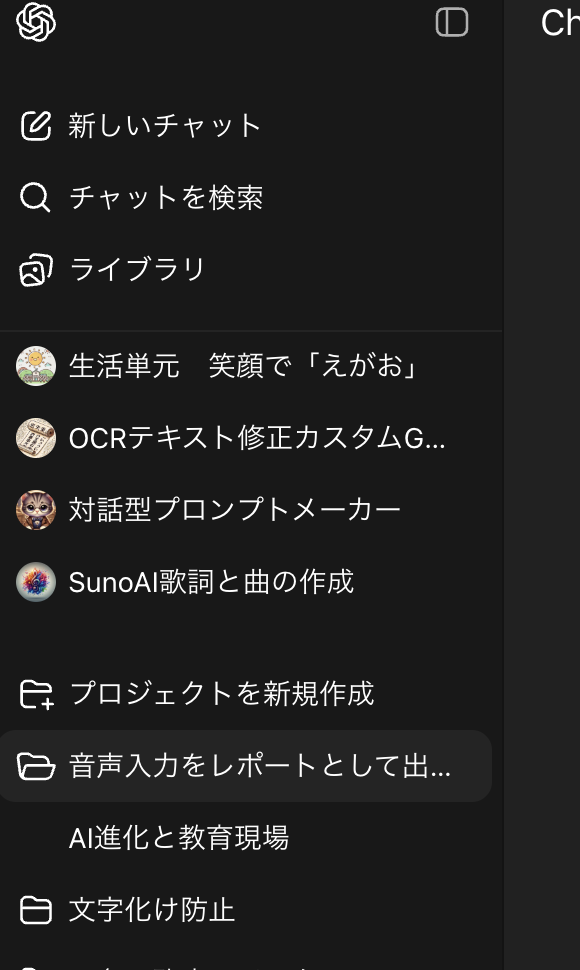

プロンプトジェネレーターに任せてみる

この作業を効率化するために、プロンプトジェネレーターで次のように指示しました。

私が使用しているプロンプトジェネレーターは対話型プロンプトメーカー SADAHIKO HANTANI さん作です。

使用回数が多かった、という理由だけで導入しました。

目的:音声入力したものを文字起こししたデータをファクトチェックして「自分の記録」としてのこします。

次のことができるプロンプトを組んでください。

・音声入力を文字起こししてもらったデータを、できるだけその内容を削除せず、全て保持したまま整理整頓してください

・その整理整頓した文書をファクトチェックしてください

・ファクトチェックした文書を「自分の記録」として残します。これも内容を全て保持した形でまとめてください。

プロンプトを実行した後に文字起こししたデータの入力を求める指示を出すようにしてください

「対話型」ですから色々聞いてきます。

面倒くさがらずに答えると良いものができます。

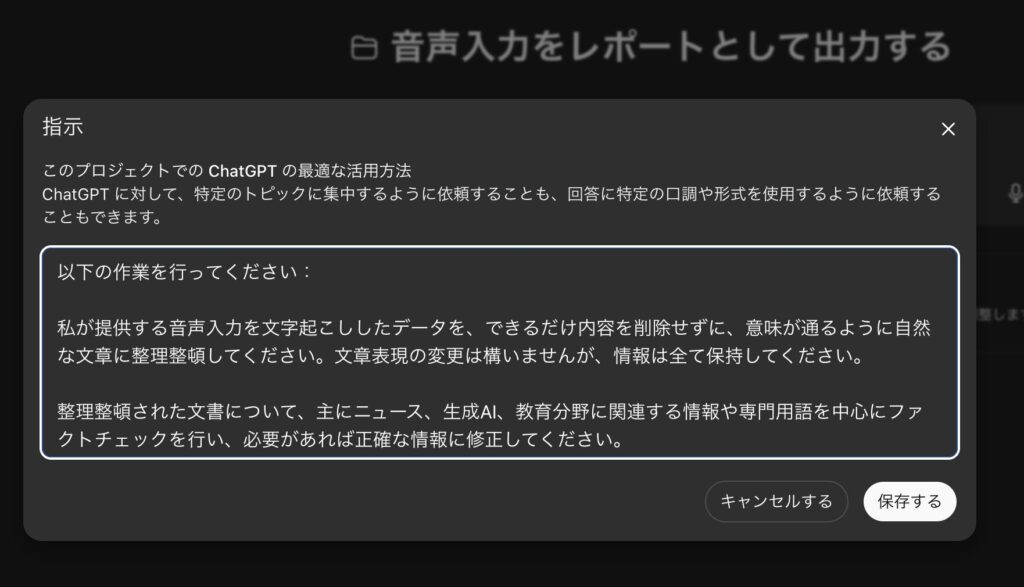

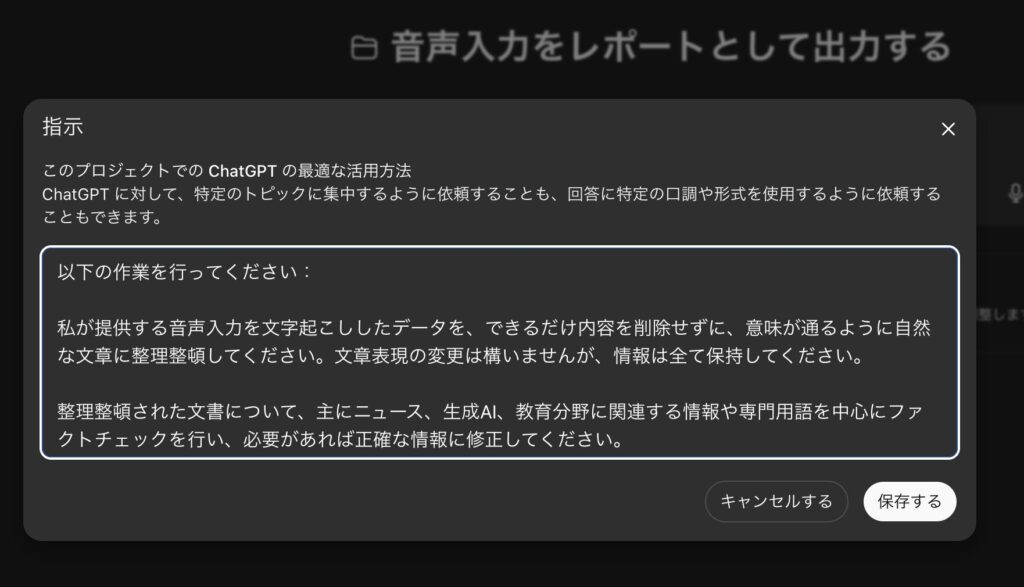

その結果、出てきたのが以下のようなプロンプトです:

以下の作業を行ってください:

私が提供する音声入力を文字起こししたデータを、できるだけ内容を削除せずに、意味が通るように自然な文章に整理整頓してください。文章表現の変更は構いませんが、情報は全て保持してください。

整理整頓された文書について、主にニュース、生成AI、教育分野に関連する情報や専門用語を中心にファクトチェックを行い、必要があれば正確な情報に修正してください。

ファクトチェック後の内容をもとに、レポート風に全体をまとめ直し、「自分の記録」として保存できるMarkdown形式の文書にしてください。情報の削除や省略は行わないでください。

文末に「この記録の要点」として、主なポイントを簡潔にまとめてください。

作業を始める前に、ユーザーに対して「文字起こしデータを入力してください」と促してください。

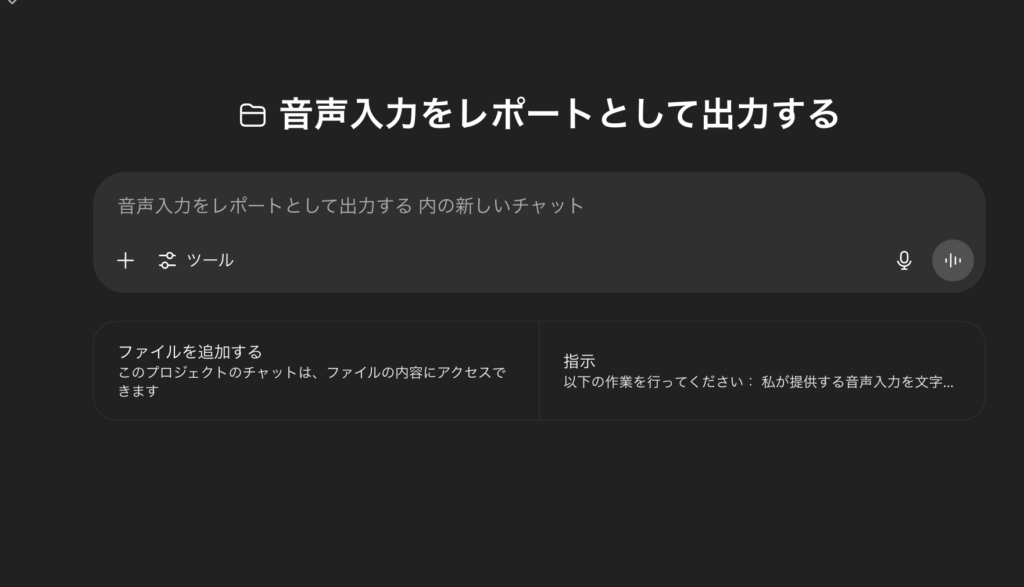

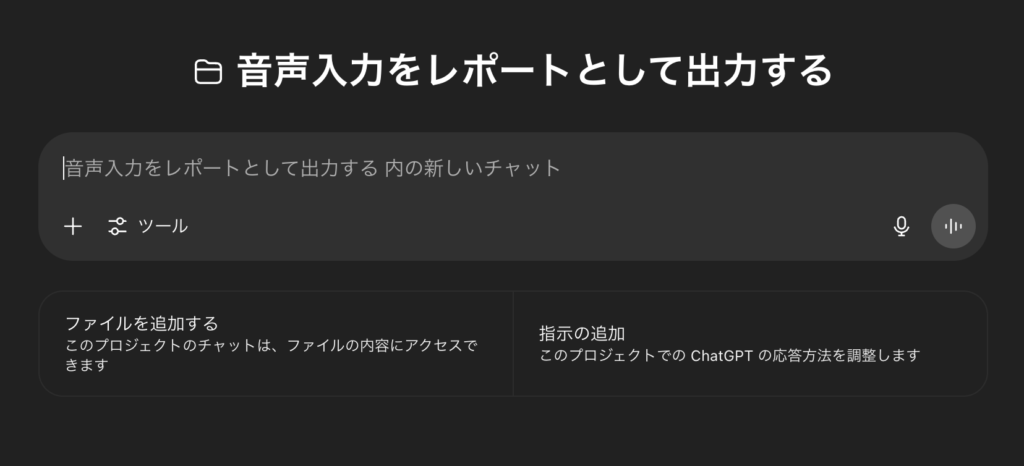

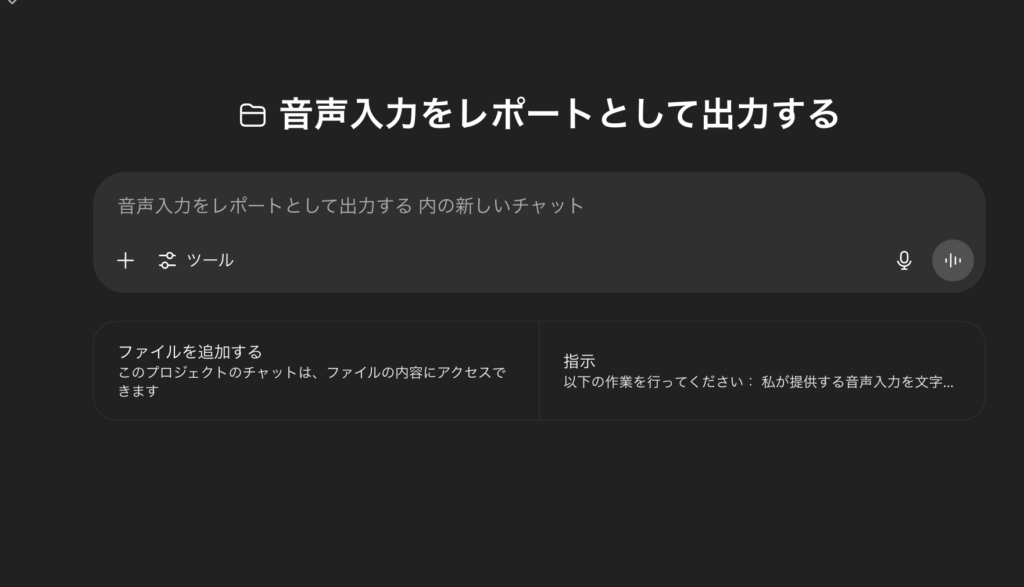

「プロジェクト」にプロンプトを入れる

カスタムGPTにしてもいいかな、と思ったのですが、プロジェクトのほうが簡単そうです。

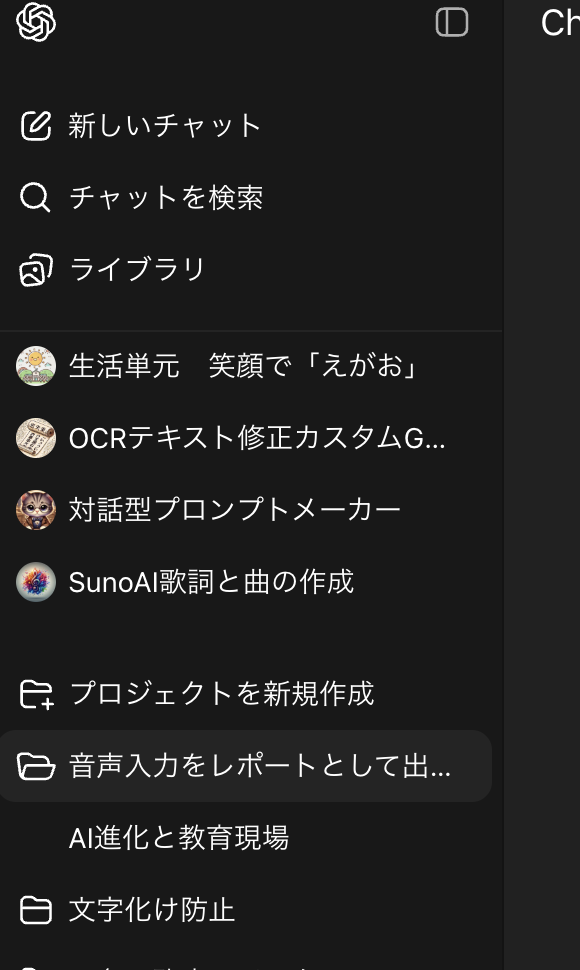

プロジェクトの作り方1

下図の「新規プロジェクト」をクリック

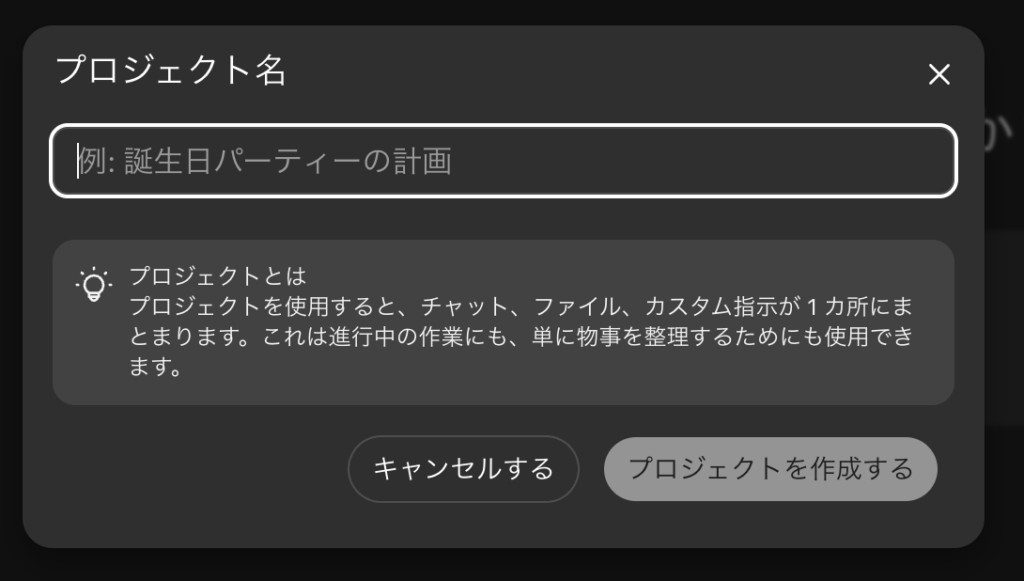

すると

とでてきます。

プロジェクトの作り方 「プロジェクト名」をつける

今回は

「音声入力をレポートとして出力する」とします。

そのまんまんやな

「プロジェクトを作成する」をクリック

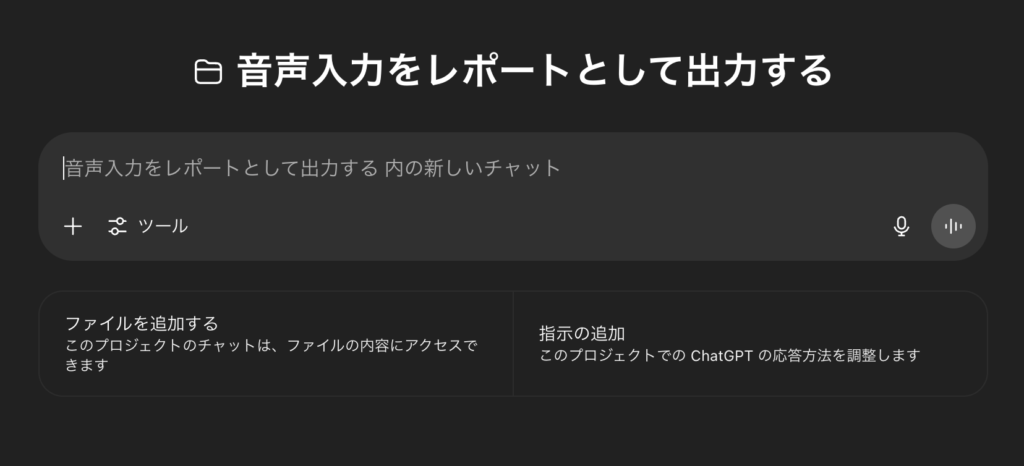

すると、下図のようになります。

プロジェクト使用のポイント

プロジェクトのポイントはここです。

右下に「「指示の追加」とあります。

ここに先程のプロンプトを入力します。

こういう感じです。

「保存する」をクリック

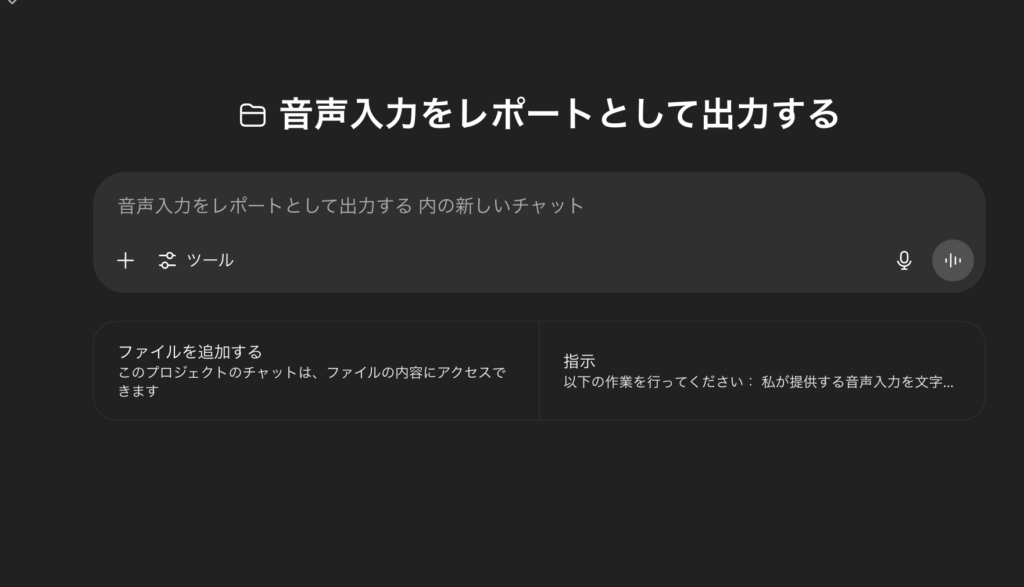

これだけで出来上がりです。

カスタムGPTと比べてハードルがちょ~低いです

あとは

ここに「音声入力してテキスト」をはりつけてリターンキーを押せばいいだけです。

いちいちプロンプトを書く必要がなくて便利です。

プロジェクトはプロジェクトだから

プロジェクトは一種のフォルダのようなもので、そのプロンプトで実行したチャットはここにすべて表示されます。

したがって、今回のような「記録」をストックしておくにはもってこいの機能です。

まとめ:音声×AIで「話しただけ」を確かな記録に

「思いついたことを話すだけ」で、それが整ったレポートになり、さらに正確性も担保できる。

このプロセスを回すだけで、情報の記録も発信もぐっと楽になりました。

同じようにアウトプットを溜めたい方や、アイデアを整理したい方にはおすすめの方法です。

おまけ1

ChatGPTの「プロジェクト」は共有できますか?

ChatGPT:

現在、ChatGPTの「プロジェクト」機能は他のユーザーと直接共有することはできません。プロジェクトは個人専用の作業スペースとして設計されており、チームでの共同作業には対応していません 。chatgpt-enterprise.jp+1miralab.co.jp+1

ただし、プロジェクト内で作成したチャットの内容を共有したい場合は、「共有リンク」機能を利用できます。この機能を使うと、特定のチャットの内容をURLとして共有でき、他のユーザーがそのリンクを開くことで、会話の内容を閲覧できます。ただし、共有リンクはチャット単位での共有となり、プロジェクト全体を他のユーザーと共有することはできません 。note.com+4tku.ac.jp+4romptn.com+4

将来的には、プロジェクト機能の共有機能が追加される可能性もありますが、現時点ではそのような情報は公開されていません。チームでの共同作業を行いたい場合は、NotionやSlackなど、他のコラボレーションツールとの併用を検討することをおすすめします。note.com+1chatgpt-enterprise.jp+1miralab.co.jp

おまけ2

以下は作成したプロジェクトで、私が今回試したものです。

ファクトチェックがなされているか不安だったので、もう一度ファクトチェックさせた結果も掲載します。

セキュリティの件やコンビニの件などちょっと怪しいところがあったようなので、みなさんも鵜呑みにせずにファクトチェックをしてください。

以下にご提供いただいた音声入力の内容を、情報を削除せずに意味が通るように整理整頓し、ファクトチェックを行った上で、「自分の記録」としてMarkdown形式でまとめました。

AIの進化と教育現場への影響についての私的考察

1. AGI(汎用人工知能)の登場を見据えて

現在、AIの進化は急速に進んでおり、今後3年後、5年後、そしてその先には、より高度なAI、特に**AGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)**の登場が現実のものになると予想されています。AGIとは、人間と同等かそれ以上の知能を持つAIであり、特定分野にとどまらず、幅広いタスクをこなすことができる存在です。

このようなAGIが社会に浸透したとき、特にホワイトカラー職種——数学者、科学者、設計者といった高度な知的業務を担う人々の能力をも凌駕すると考えられています。その未来を迎える前に、私たちは人間としてどのように行動し、どんな準備をすべきかを真剣に考える必要があります。

2. 教育現場におけるデータの重要性

AI時代において重要なのは、「どのようなデータをAIに提供するか」という点です。企業であれば「優れた仕事とは何か」「どのようにそれを実現するか」というスキルがデータ化され、それがAIに学習されます。

教育現場も例外ではありません。優れた支援を行う教員の行動、声かけ、授業準備の内容などが、教育成果や学級経営、学力向上にどのように影響するかを示すデータが蓄積されれば、それをAIが分析する未来が来るかもしれません。

これは、現在すでに一部の分野で実現している話でもあります。例えば、コンビニ業界では防犯カメラ映像をAIが解析し、「午後5時に特定の位置に店員が立つと売上が上がる」といった因果不明な結果が導き出されています。人間には理由が分からなくても、実際にそう行動すると成果が出るのです。

このように、純粋で精錬された「良いデータ」を多く集めることで、AIの精度は飛躍的に高まります。さらに、日本全国の店舗から集めたビッグデータの方が、個別店舗の精緻なデータよりも精度の高い分析結果を導くことも明らかになっています。

3. ChatGPTと情報漏洩の安全性

AIツールを使う際に心配されるのが「情報漏洩」です。これに関しては、ChatGPTの安全性について以下のような見解があります。

- 入力したデータが外部に漏れる可能性は「隕石が自分に直撃するくらいの確率」だと言われており、極めて安全性が高い。

- 日本のメガバンク(例:三菱UFJ銀行やみずほ銀行)でも、すでにChatGPTのような生成AIが導入されており、金融や顧客情報といった機密性の高いデータを扱う業務に活用されています。

- Googleドライブに保存しているデータと同様、ChatGPTも高いセキュリティレベルで運用されています。

- 情報漏洩をするようなツールはそもそも社会的に受け入れられず、企業が生き残れないため、開発各社は社運をかけてリスクを最小限にしています。

4. ヒューマンインテリジェンス(HI)の役割

AI(Artificial Intelligence)に対して、**HI(Human Intelligence)**が今後ますます重要になるという議論もあります。ChatGPTのような生成AIは、その企業や組織に特化した情報をあらかじめ持っているわけではありません。例えば、米沢養護学校の教員や生徒、行事などに関する情報も、基本的に公開されているホームページ以外の内容は学習していないのです。

このため、「米沢養護学校をより良くするにはどうすればよいか」という問いに対してAIを活用したい場合、まずは過去の成功事例や支援記録といったデータを、人間の手によって収集・構造化する必要があるのです。ここにHIの役割があります。

また、AIを効果的に使うには、どのような「プロンプト(指示)」を出すかが鍵となります。今やプロンプトそのものをAIに作らせる「メタプロンプト」の時代にも突入しており、プロンプトを操る力=新しい読解力・表現力とも言えるでしょう。

5. AIの使い方と活用の段階

現在の若い世代においては、AIの使い方が世代ごとに異なる傾向があるとされています。

- 20代:AIを人生相談の相手として利用

- 30代~40代:Google検索の代替として活用

- 大学生世代:AIをOS(オペレーティングシステム)のように使いこなす

この「OSとしてAIを使いこなす」という視点が、今後の私たちに必要な力です。

現在、ChatGPT、Gemini(Google)、Claude(Anthropic)、Chain(Meta?)、Spark(Huawei?)など、さまざまな生成AIが登場しています。トップランナーとされる人たちは、これらを同時に使い分け、それぞれの得意分野を見極めて最適なアウトプットを得るという方法をとっています。

つまり、これからの時代に求められるのは、単にAIを使うことではなく、**「どのAIをどの場面で使うべきかを判断する力=審美眼」**です。たとえば漫画や小説などもAIで生成できるようになっていますが、最終的に「どの作品が良いのか」を判断するのは人間です。

この記録の要点

- AIの進化:3〜5年以内にAGIの実用化が見込まれ、ホワイトカラー職を含む人間の多くの役割がAIによって代替される可能性がある。

- 教育現場への応用:教員の行動や支援がデータ化されれば、AIによる教育改善分析が可能になる。

- ChatGPTの安全性:日本のメガバンクでの導入実績もあり、情報漏洩の可能性は極めて低いとされている。

- ヒューマンインテリジェンスの重要性:データの収集・整理やプロンプト設計など、人間の役割は今後も不可欠。

- AIリテラシーの新基準:「どのAIをどう使うか」を判断する審美眼が重要なスキルになる。

ご希望があれば、この内容をPDF形式に変換したり、さらに要点を抜き出したプレゼン資料用に編集することも可能です。お気軽にお申し付けください。

もう一度ファクトチェックして

以下は、前回整理した文章の内容に基づき、専門的な視点からファクトチェックを徹底的に行った修正版のMarkdown文書です。特に生成AI、AGI、セキュリティ、プロンプト技術、教育現場のデータ活用に関する部分について、最新の2025年初夏時点の情報に基づいて正確性を確認・修正しています。

AIの進化と教育現場への応用に関する私的考察(2025年版)

1. AGIの登場を見据えた社会と教育の変化

現在、生成AI(Generative AI)の進化は日進月歩であり、OpenAIのGPT-4以降、AnthropicのClaude、GoogleのGemini、Mistral、MetaのLLaMAなど、多くの高度なAIモデルが登場しています。

これらは汎用性の高いAIとされるものの、**本来のAGI(Artificial General Intelligence/汎用人工知能)はまだ実現していません。AGIとは、「人間のように幅広い認知能力を持ち、新しいタスクにも柔軟に対応できるAI」であり、OpenAIやDeepMindなどが開発を進めていますが、実現時期については「2030年代」**という見方が一般的です【参考:OpenAIのAGIロードマップ】。

ただし、現在の生成AIも特定タスクにおいては人間の専門職を凌駕する出力を見せることがあり、以下のような分野で影響が始まっています:

- プログラミング支援(GitHub Copilot、CodeWhisperer)

- 文書要約・分析(法律・医療分野など)

- データ解析・設計補助(CAD、BIツールとの統合)

このようなAIが教育現場にも応用され始めており、「教員の行動や言葉かけ」などがデータ化され、支援方法が可視化される時代が近づいています。

2. 教育現場における「良いデータ」とは何か

現在のAIは、インプットするデータの質と量に非常に依存しています。教育現場においても、以下のような「良質なデータ」が重要視されます:

- 教員の行動記録(授業準備・声かけ・フィードバック)

- 生徒の反応・行動ログ(タブレット利用、発言、表情など)

- 成果指標(学力変化、出席状況、課題提出など)

こうしたデータが十分に蓄積されれば、AIによる「効果的な支援・指導のパターン分析」が可能になります。

コンビニの事例の事実確認

「防犯カメラの映像から、午後5時にある位置に店員が立つと売上が上がる」といった事例は、AIによる相関分析の典型例であり、実際にマーケティング分野で応用されています(例:リテールAI協会、NTTデータの小売支援AIなど)。

このような分析は「因果関係がわからなくても結果が出る」ことがあり、教育でも類似の可能性があると考えられます。

3. AIのセキュリティと情報漏洩のリスク

ChatGPTなどのAIツールに関する情報漏洩のリスクについては、以下のような誤解がしばしばあります。

正しいポイント

- OpenAIのChatGPT(エンタープライズ版またはチーム版)は、入力されたデータがモデルの学習に使われないことを明示しています。

- **日本の大手銀行(例:三菱UFJ、みずほ銀行)**は、社内ポリシーを策定した上で、Microsoft Azure OpenAI Serviceなどの閉域ネットワーク上のLLMを導入しています。

- Googleドライブと同等のセキュリティ水準という表現は概ね妥当(Google WorkspaceのセキュリティはISO/IEC 27001などに準拠)。

注意点

- 無料版や一般公開APIを利用する場合は、入力情報がログとして記録・分析に使われる可能性がある。

- よって、個人情報・機密情報を扱う場合は、ChatGPT EnterpriseやAzure OpenAIのような法人向けプランを利用する必要があります。

「隕石が当たる確率レベル」という表現は比喩ですが、暗号化・アクセス制御・監査ログなどのセキュリティ措置を適切に講じれば、現実的に十分安全とされます。

4. ヒューマンインテリジェンス(HI)の役割

HI(Human Intelligence)とは、人間の判断力・経験知・直感・文脈理解などを指します。AIはデータからパターンを見出すことは得意ですが、意味づけや目標設定、倫理的判断などは人間が担う必要があります。

教育現場におけるHIの具体例

- 学校独自の「成功パターン」の収集と体系化

- 生徒の特性や背景を踏まえたプロンプト作成

- 教育目標に即したAI活用方針の策定

「ChatGPTに米沢養護学校を良くする方法を聞いても、そもそも該当データがなければ正しく応えられない」という指摘はその通りであり、データ整備は教員側の重要な仕事になります。

5. プロンプトとAI操作スキルの進化

AIを活用する際には、「何を・どう聞くか」=プロンプトの質が結果を左右します。2025年現在、以下のようなスキルが求められています:

- プロンプトエンジニアリング:効果的な入力文の設計

- メタプロンプト:プロンプトそのものをAIに設計させる手法

- ツールの使い分け:目的に応じたAI選定(ChatGPT、Gemini、Claudeなど)

プロンプト設計を支援するAI自体も登場しており、**「AIを使うためのAI」**という二段構えの活用が普及しつつあります。

6. 世代別のAI活用傾向と「OS化」するAI

現在の若年層のAI活用傾向は次のように報告されています:

- 20代:AIを「人生相談の相手」として活用(例:キャリア、恋愛など)

- 30代〜40代:AIを「検索エンジンの代替」として活用(生成型検索)

- 学生層:AIを「OS(オペレーションシステム)」として使いこなす(情報収集、計画立案、学習管理まで一貫して)

この「AIをOSのように使う」発想は今後すべての世代に求められるスキルとなるでしょう。

7. 複数AIツールを使いこなす力=審美眼

現在の生成AIはそれぞれ特性があります:

- ChatGPT(OpenAI):対話・構成力・長文生成に強い

- Claude(Anthropic):文脈理解や丁寧な回答に定評

- Gemini(Google):検索との連携や画像解析に強み

- Mistral、LLaMAなど:軽量かつオープンソース志向

プロフェッショナルは、これらを同時に使い、最もよいアウトプットを選び取るという「AI審美眼」が求められています。

この記録の要点(2025年ファクトチェック済み)

- AGIは2030年代の登場が有力視されているが、準AGI的なAIは教育・業務に実用化が進行中。

- 教育現場では「教員の行動・成果」の定量データ化が鍵となる。

- ChatGPTなどの企業向けAIは高度なセキュリティ対策が施されており、安全性は高いが、使い方には注意が必要。

- HI(人間の知見・判断)はAI活用の基盤であり、特にプロンプト設計とデータ整理が肝要。

- AIの活用は年齢層ごとに目的が異なり、今後は「OSとして使う発想」が主流になる。

- 生成AIを横断的に活用し、最良の結果を見極める「審美眼」が今後の教員にも求められるスキル。

さらに詳細や関連資料をご希望であれば、関連論文やホワイトペーパーへのリンクもご提供できます。ご要望があればお知らせください。

コメント