教員向けの研修会をいつかしたい、と考えその資料作りをしました。

もちろん、生成AIを使いました。

いち関係者の私

いち関係者の私今回はその作るときの流れをお見せします。

生成AIを使用した、研修用のレジメや、スライドの原案などの作り方。

おおよその流れは次のとおりです。

- 「どんな資料を作りたいか?」という大枠のアイデアを自分でしっかり考えます。

- このステップはプロンプトよりも大切。出発点のイメージがないと、AIもうまく手助けできません。

- 原案が具体的であればあるほど、ChatGPTに投げるプロンプト(指示)も具体的になります。

- 今回であれば、「生成AIの現状」「職場で使うには規範が必要」「生成AIに丸投げはしない」などです。

- 資料に加えたい内容やアイデアが出てきたら、その都度ChatGPTに投げて「資料の素材」として考えてもらいます。

- これは、下書きやメモのような“草案”を集めていく作業です。

- ChatGPTが出してくれたアイデアや文章を、とにかく草案として集めていきます。

- この段階では内容がバラバラでもOK。あとで生成AIに整理してもらうので気にしないでください。

- 放り込んだ草案をもとに、「この内容を教師の研修会の資料としてA4で2枚にまとめて」「3分で読めるようにまとめて」などとChatGPTに頼み、全体を整えてもらいます。

「人間はアイデアを出し、生成AIはその有能な助手」という感じですね。

教職員に向けて生成AIについての研修会を使用と思い、その原案を作りました

ChatGPTとGeminiを使って作りました

その作り方を「ドキュメンタリー式」でお見せします。

まずは完成形を見てください。

長いので折りたたんであります。右の三角をクリックしてください。

—–生成AI使用にあたって~教師の皆様へ~

1. はじめに

近年、教育現場でも生成AIの活用が検討され始めていますが、その特性を理解し、適切に活用することが重要です。本資料では、生成AIの現状、必要な規範、検索エンジンとの違い、活用例、注意点などを解説し、先生方が生成AIを有効に活用するためのヒントを提供します。

2. 現在の生成AIの状況

- 手軽に文書生成が可能: 生成AIは、簡単な指示で多様な文書を生成できます。

- 得意分野は文書生成: 特に文章の作成において、その能力を発揮します。

3. 必要なこと

(1) 使い方の規範

- 学校という職場での利用: どのような利用方法が適切か、共通認識を持つ必要があります。

- 「丸投げ」の危険性: 指示が曖昧だと、質の低い文書が生成され、業務に支障をきたす可能性があります。

(2) 正しい使い方を探り、バージョンアップさせる

- 新しい技術: 生成AIは発展途上の技術であり、明確な「正しい使い方」は確立されていません。

- 現場での試行錯誤: 実際に利用しながら、より良い活用方法を見つけていく必要があります。

4. 検索エンジンとの違い

- 検索エンジン: インターネット上の情報を「探す」ツール

- 生成AI: 学習データをもとに、文章や答えを「作り出す」ツール

例:富士山の高さを尋ねた場合

- 検索エンジン: 関連サイトのリンクを表示

- 生成AI: 「富士山の高さは3776メートルです」と直接回答

- ただし、生成された情報が必ずしも正しいとは限らない点に注意が必要です。

- 生成AIは情報を「探す」のではなく、「作る」ツール。

- 初期の生成AIはネット情報を集めて練り合わせる形でしたが、現在は自分で問題を考え生成する領域に達しています。

怖いこと

- 生成AIの動作原理は、開発者でも完全に理解できていない点があります。

- 例えば、reCAPTCHAを突破する方法を尋ねると、悪意はないものの予想外の方法を提案することがあります。

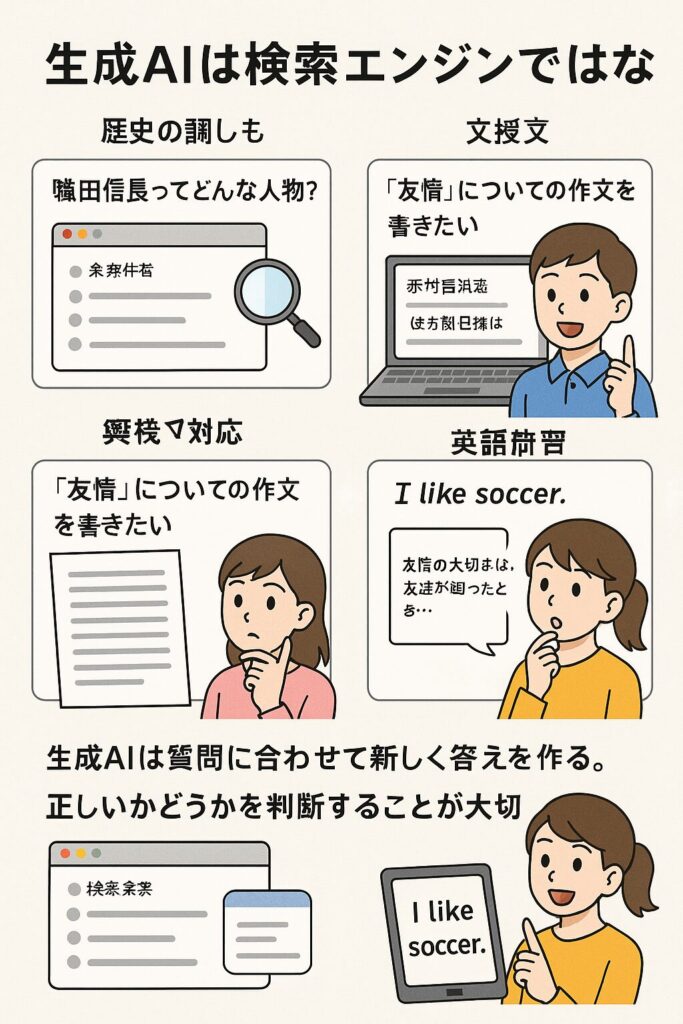

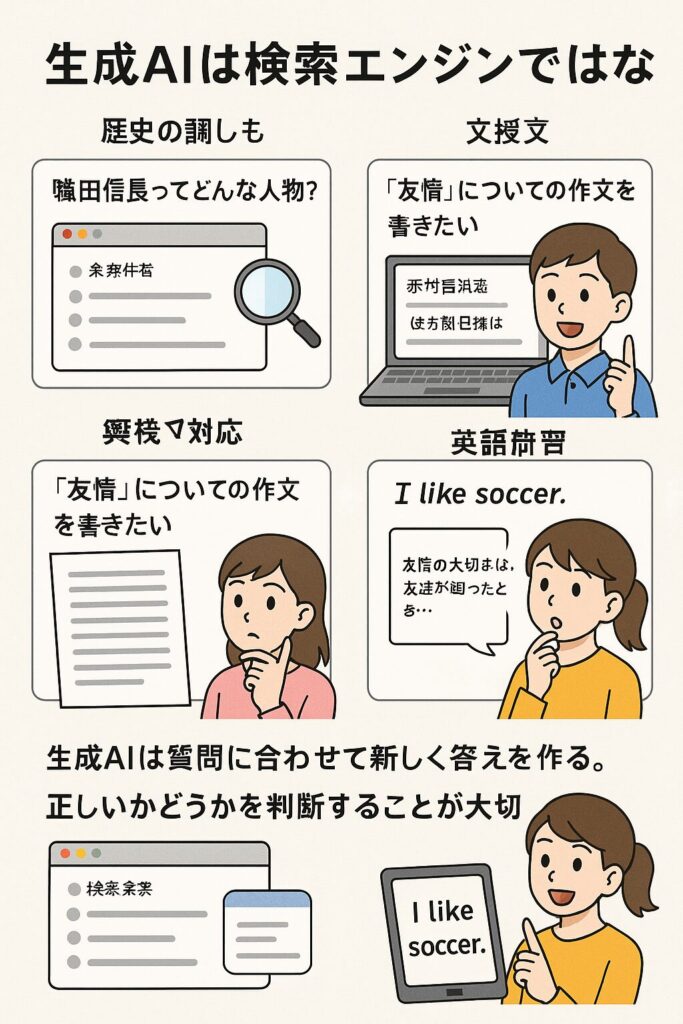

5. 生成AIと検索エンジンの違い(具体例)例1:歴史の調べもの

- 質問: 「織田信長ってどんな人物?」

- 検索エンジン: Wikipediaなどのサイトを表示

- 生成AI: まとめた説明文を生成

- ポイント: 検索は「探す」、AIは「まとめて答える」

例2:作文のアドバイス

- 質問: 「『友情』についての作文を書きたい」

- 検索エンジン: 作文例のページを表示

- 生成AI: 作文の例文を生成

- ポイント: AIは「その人のために文章を作る」のが得意

例3:英語の勉強

- 質問: 「『私はサッカーが好きです』は英語で何て言うの?」

- 検索エンジン: 翻訳サイトなどを表示

- 生成AI: 翻訳と理由や使い方まで説明

- ポイント: AIは「対話」のように情報をやり取りできる

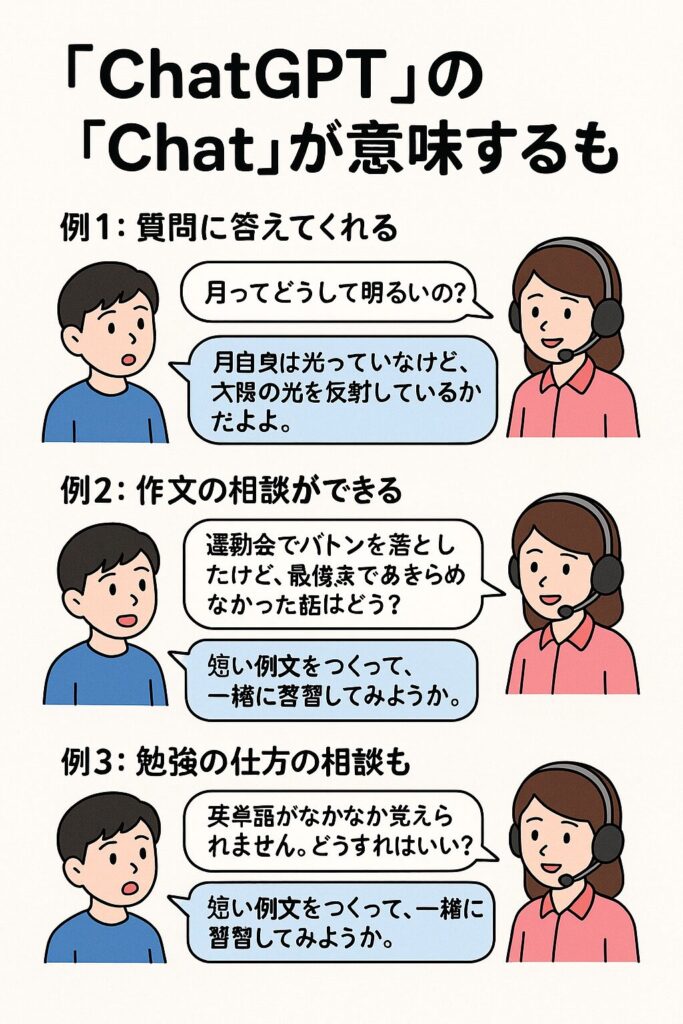

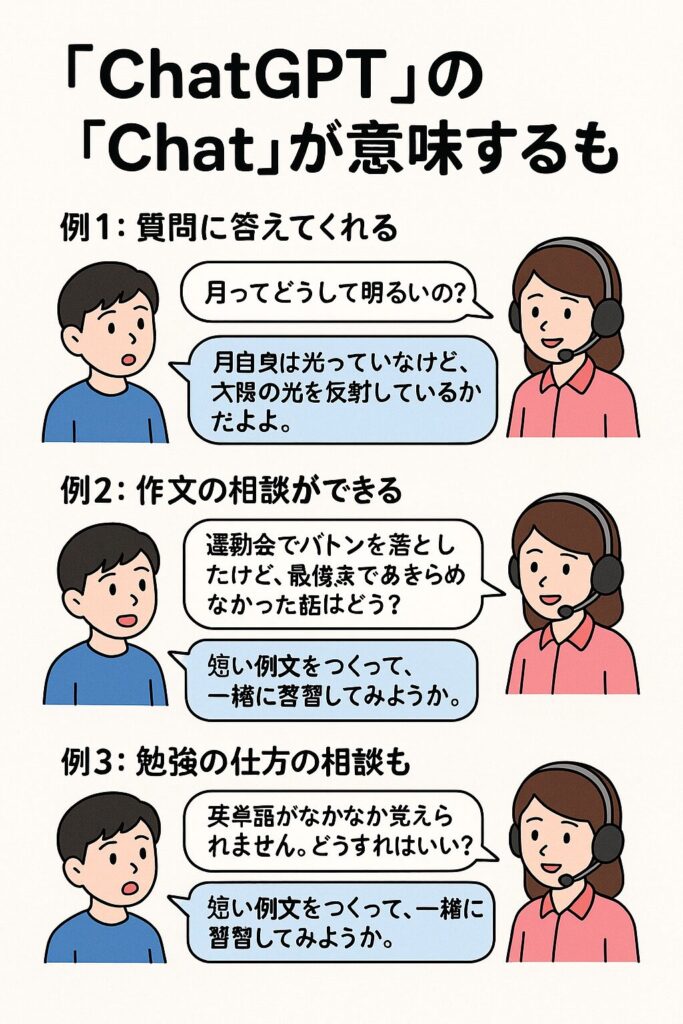

6. ChatGPTの「Chat」とは

- 会話のようにやりとりできるAI: 質問に答えたり、文章を作成したりします。

- 対話が続く: 一方通行ではなく、質問→答え→さらに質問というように会話が続きます。

- 会話を大切にする道具: 人とのコミュニケーションを重視する点が特徴です。

具体例

- 質問に答える(Q&A形式)

- 質問を続けることで、より深い答えが得られます。

- 作文の相談

- 内容を一緒に考え、アイデアを膨らませることができます。

- 勉強の仕方の相談

- 状況に合わせて提案をしてくれます。

- ポイント: あなたと会話しながら一緒に考えてくれるAI

7. 生成AIを使うと

- 人間がAIに依存してしまう可能性: 「丸投げ」にならないよう注意が必要です。

- 人間がAIを正しく使うことが重要: 生成AIはあくまでツールです。

- プロンプト(命令文)が重要: プロンプトをしっかり考えることで、より質の高い文章が生成されます。

8. プロンプトの精度を上げることが必須

- 保護者への連絡文など: 正確性が求められる文章は、特にプロンプトの精度が重要です。

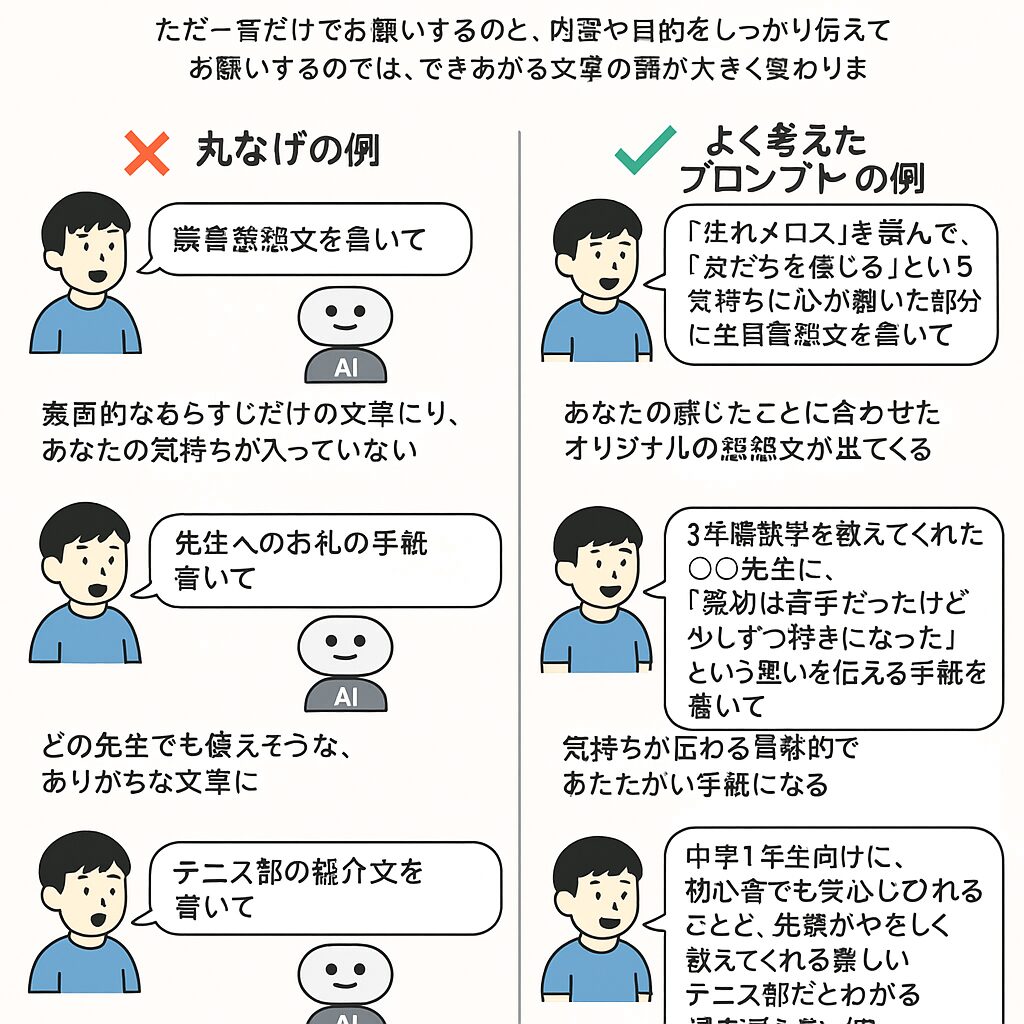

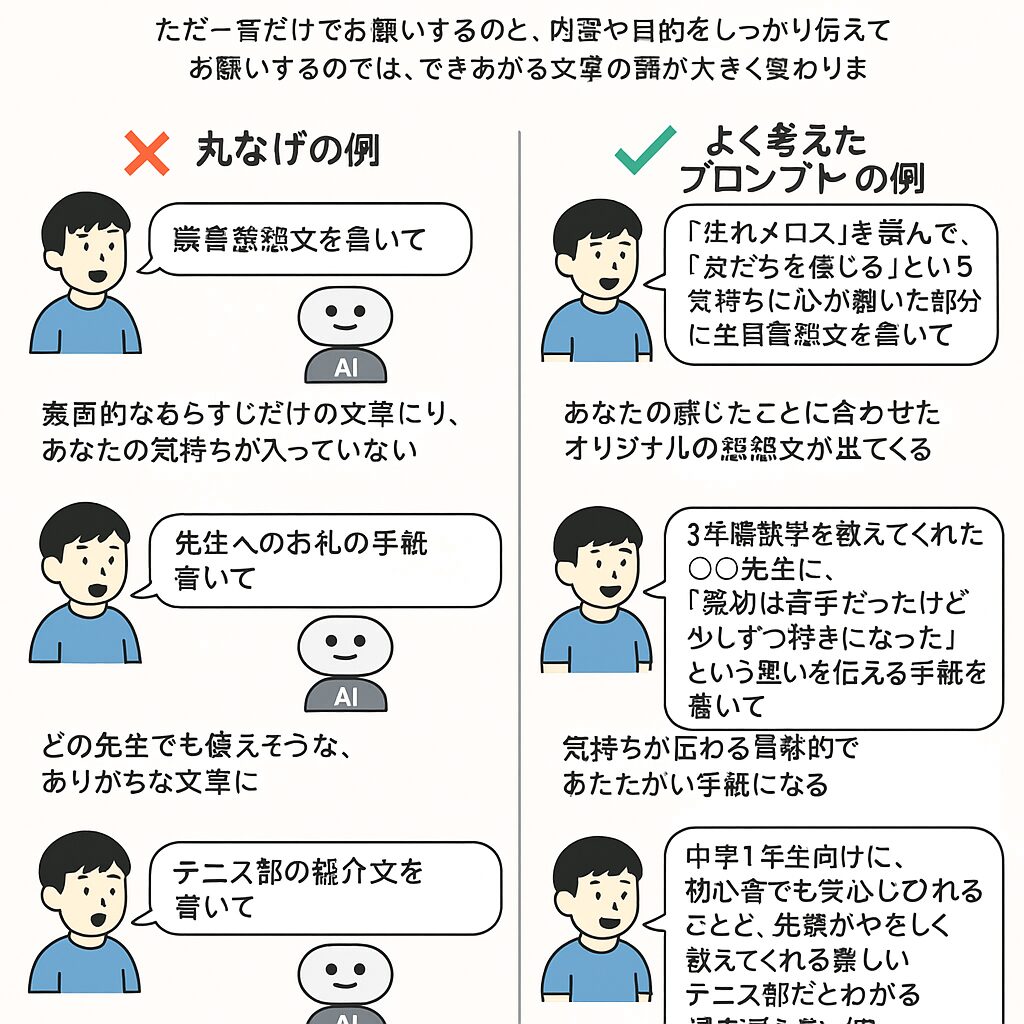

9. 文章作成を生成AIに「丸投げ」すると?

- 例1:読書感想文

- 丸投げ: 表面的なあらすじのみ

- 工夫したプロンプト: 個人的な感情が入ったオリジナルの感想文

- 例2:先生へのお礼の手紙

- 丸投げ: ありがちな文章

- 工夫したプロンプト: 具体的なエピソードが入った温かい手紙

- 例3:クラブ紹介ポスター

- 丸投げ: 短くありきたりな説明

- 工夫したプロンプト: 部活の魅力が伝わる紹介文

- ポイント: 「どう伝えるか」が大切。気持ちのこもった文章にするには、プロンプトを工夫する必要があります。

仕事での例

- 「特別支援の生徒が1桁の足し算ができるようになった」という報告文も、プロンプト次第で内容が変わります。

- 学校独自の書式や評価基準などを入力する必要がある。

- 「えがお」の160字程度の文章でも、プロンプトをしっかり考える必要がある。

10. まとめ

- 生成AIは便利なツールだが、使い方を間違えると質の低い文書になり、現場を混乱させる可能性があります。

- プロンプトを工夫し、生成AIを正しく活用することが重要です。

- 生成AIは発展途上の技術であり、常に新しい情報にアンテナを張り、研修などでスキルアップを目指しましょう。

もともとの原案は

私自身の伝えたいことを書き留めたものです。

下記のような短い文章ですが、それまで勉強したことをまとめて色々考えたものです。

生成AI 使用にあたって 皆さんにしっかり考えていただきたいこと

1. 現在の生成AIの状況

(ア) 「手軽」に文書生成ができる

(イ) 生成AIが一番得意なのは実は「文書生成」

2. 必要なのは

(ア) 使い方の「規範」

(イ) 正しい使い方を探って、それをバージョンアップさせること

・生成AIは新しい技術です。「正しい使い方」「規範」というのは明確ではありません。現場で十分に練り上げながら使用していくことが重要と考えています。

3. 生成AIを使うと

(ア) 「人間が生成AIに依存してしまう」ことが起きる。そうなっていないか常に自覚を持って使う必要がある。

(イ) 「人間が」生成AIを正しく「使う」ことが重要。

(ウ) 生成AIに入力する「命令文」を「プロンプト」と言うが、そのプロンプトをしっかり考えて生成AIを使うことが大切。

・単純なプロンプトで生成された文章を使うと、現場を混乱させる可能性がある。

4. プロンプトの精度を上げることが生成AIを使うことの必須条件

(ア) 場合によるが。

(イ) 「保護者に正確に伝える必要のある文章」などはプロンプトの精度を上げる必要がある。

先頭の部分に下記の青い部分を付け足しました

1. 現在の生成AIの状況

(ア) 「手軽」に文書生成ができる

(イ) 生成AIが一番得意なのは実は「文書生成」

2. 必要なのは

(ア) 使い方の「規範」

「学校という職場」で、どのように使用するのがベターか。

「丸投げ」をするといくらでも文書が作られてしまう。

しかし、正しいやり方を知らないと、「質の低い文書」になってしまう。

つまり、上に通らない、なんかおかしい となる。

(イ) 正しい使い方を「探って」それをバージョンアップさせること

・生成AIは新しい技術です。「正しい使い方」「規範」というのは明確ではありません。現場で十分に練り上げながら使用していくことが重要と考えています。

付け足したいことについてChatGPTで情報を得る

資料をまとめていくと、付け足したいことが出てきます。

それらについてはその都度、ChatGPTで原案を考えてもらいます。

つぎの3つを考えてもらいました。

- 検索エンジンではない

- ChatGPTの「Chat」が意味するところ

- 丸投げの危険性について

「検索エンジンではない」の原稿

下記のプロンプトでChatGPTに考えてもらいました。

生成AIは検索エンジンではない、という説明を中学生に向けてしてください 500文字程度でお願いします。

もちろんです。以下は中学生向けにわかりやすく書いた説明文(約500文字)です

みなさんがよく使っている「Google」や「Yahoo!」などの検索エンジンは、インターネット上にある情報を探して、ぴったりのページを見つけてくれる道具です。でも「生成AI」はそれとはちがいます。生成AIは、すでに学んだたくさんのデータをもとに、自分で文章や答えを「作り出す」ものです。

たとえば、検索エンジンは「富士山の高さ」と調べると、関連するサイトを紹介してくれます。一方、生成AIは「富士山の高さは?」と聞くと、サイトを見せるのではなく、「富士山の高さは3776メートルです」と直接答えてくれます。ただし、その答えが間違っていることもあるので注意が必要です。

つまり、生成AIは情報を「探す」のではなく、「作って」くれる道具。でも、その作った情報が正しいとは限らないから、使う人がしっかりと判断することがとても大切です。

調整したい文のトーンや対象学年(例:小学生向け、高校生向け)などがあれば教えてください。

と回答します。

そこで、

具体的な例をあと3つ上げて詳しく説明して

と入力します。

すると

もちろんです。中学生にもわかりやすいように、検索エンジンと生成AIの違いを示す具体例を3つご紹介します。それぞれのケースでどう違うのかを比べながら説明します。

✅ 例1:歴史の調べもの

質問:「織田信長ってどんな人物?」

- 検索エンジンの場合:

Wikipediaや歴史のサイトをいくつも表示し、その中から自分で読んで情報を集めます。 - 生成AIの場合:

「織田信長は戦国時代の武将で、本能寺の変で亡くなった人物です…」と自動でまとめた説明文をその場で作ってくれます。

▶️ **ポイント:**検索は“探す”、AIは“まとめて答える”。

✅ 例2:作文のアドバイス

質問:「『友情』についての作文を書きたい」

- 検索エンジンの場合:

「友情 作文 例」などのページを表示するだけで、自分で内容を読んで参考にします。 - 生成AIの場合:

「友情の大切さは、友達が困ったときに助け合えることです…」など、実際の作文の例文をその場で作ってくれます。

▶️ **ポイント:**AIは“その人のために文章を作る”のが得意。

✅ 例3:英語の勉強

質問:「『私はサッカーが好きです』は英語で何て言うの?」

- 検索エンジンの場合:

翻訳サイトや英語学習サイトのページをいくつも見て、自分で探します。 - 生成AIの場合:

「I like soccer.」とすぐに翻訳してくれて、理由や使い方まで説明してくれることもあります。

▶️ **ポイント:**AIは“会話のように答えながら教えてくれる”。

🧠 まとめ

生成AIは、自分に合わせて「新しく作って答える」ことが得意。でも、間違っている場合もあるから、使うときには「本当に正しいかな?」と自分で考えることがとても大事です。

さらに例を追加したり、イラストつきで説明したい場合も対応できます。希望しますか?

はい

としてイラストを生成してもらいました。

よく見るとツッコミどころ満載の絵ですが、これが作れるようになったのは2025年4月のアップデートです。

本当につい最近で、「ジブリ風画像」がたくさんで回り始めた頃です。

文脈に合わせれた画像を「そのチャットで」作ることができる、というのは本当にすごいことです。

生成AIを知っている人にはこのような画像がこのプロンプトだけで生成できるのは

「衝撃」だったのです。

「ChatGPTの「Chat」が意味するところ」の原稿

ChatGPTの「Chat」とはどんな意味でしょうか。

なれるとすぐわかるのですが、使ったことがないことは理解できません。

それで次のプロンプトを投げました。

ChatGPTの「Chat」が意味するところを中学生に説明してください

と入力

すると

もちろんです。以下は「ChatGPTの“Chat”が何を意味するか」を中学生向けにわかりやすく説明した文章です:

「ChatGPT」の「Chat(チャット)」は、日本語で言うと「会話」や「おしゃべり」という意味です。この「Chat」が入っている理由は、ChatGPTが人と会話のようにやりとりできるAIだからです。

たとえば、質問をすると、それに答えてくれたり、「こういう文章を書いて」とお願いすると、考えて答えを返してくれたりします。まるで人と話しているかのように、言葉のキャッチボールができるのが特徴です。

普通のコンピュータは「命令を入力 → 結果が出る」という一方通行の使い方が多いですが、ChatGPTは「質問→答え→さらに質問→もっと深い答え」というように対話が続くのがポイントです。

つまり、「Chat」はこのAIがただの機械ではなく、人との“会話”を大切にする道具だということを表しているんです。

必要であれば図や比喩も使って説明できます。もっとくだけた表現にすることも可能です。調整しますか?

ここでも、例を上げてほしかったので

例を上げて詳しく説明して

と入力しました。

もちろんです。中学生向けに「ChatGPTの“Chat”が意味するもの」をより深く理解してもらえるよう、具体例を3つあげて説明します。

🟠 例1:質問に答えてくれる(Q&A形式)

あなた:「月ってどうして明るいの?」

ChatGPT:「月自体は光っていないけど、太陽の光を反射して明るく見えるんだよ。」

🔍 解説: これは「一問一答」のやりとり。でも、ここからさらに…

あなた:「じゃあ太陽の光が当たっていないときは?」

ChatGPT:「そのときは月が暗くなるか、見えなくなるよ。たとえば新月のときがそうだね。」

➡️ まるで先生や友達と会話しているように、質問を続けることができる。これが「Chat=会話」の力です。

🟠 例2:作文の相談ができる

あなた:「学校生活についての作文を書きたい」

ChatGPT:「どんなエピソードがいいかな?運動会?文化祭?それとも毎日の登校のこと?」

➡️ ただ文章を出すだけでなく、話しながら内容を一緒に考えていくような流れになります。

あなた:「運動会について書きたい」

ChatGPT:「じゃあ『リレーでバトンを落としてしまったけど、最後まであきらめなかった』という話はどう?」

🔄 会話を通してアイデアをふくらませられる、これが「Chat」の特徴です。

🟠 例3:勉強の仕方の相談もできる

あなた:「英単語がなかなか覚えられません。どうすればいい?」

ChatGPT:「どんな方法を試してる?カード?アプリ?」

あなた:「アプリを使ってるけど、すぐ忘れちゃう」

ChatGPT:「じゃあ、声に出して覚える方法はどう?短い例文をつくって、一緒に練習しようか。」

🧠 ただ情報を出すだけでなく、“あなたの状況に合わせて”提案してくれるのが、Chat(対話)らしさです。

✅ まとめ

「ChatGPTのChat」は、ただ答えるだけじゃなく、あなたと会話しながら一緒に考えてくれるAIという意味です。検索とはちがい、あなたに合った答えを、やりとりの中で見つけていくことができるのが大きな特長なんです。

この内容もイラスト化可能です。希望があればお知らせください。

「丸投げの危険性について」の原稿

生成AIを使う上で大切になことは「質の高いプロンプト」です。

生成AIにおいて、次の点について説明してください。

・文章作成を「丸投げ」してしまうことによって生成される質の低い文章と、プロンプトを十分に吟味して生成された質の高い文章について

・中学生にもわかるように説明してください。

・具体的な例を3つ上げてください

もちろんです。以下は、中学生にもわかりやすいように、「丸投げした文章」と「よく考えたプロンプトで作った文章」の違いについて、具体例を3つ交えて説明したものです。

生成AI(ChatGPTなど)に文章を作ってもらうとき、ただ一言だけお願いするのと、内容や目的をしっかり伝えてお願いするのとでは、できあがる文章の質が大きく違います。

✅ 例1:「読書感想文」を頼んだとき

- ❌ 丸投げの例:

「読書感想文を書いて」

→ 表面的なあらすじだけの文章になり、あなたの気持ちが入っていない。だれでも書けそうな内容になる。 - ✅ よく考えたプロンプトの例:

「『走れメロス』を読んで、“友だちを信じる”という気持ちに心が動いた部分に注目した読書感想文を書いて」

→ あなたの感じたことに合わせたオリジナルの感想文が出てくる。

✅ 例2:「先生へのお礼の手紙」を頼んだとき

- ❌ 丸投げの例:

「先生へのお礼の手紙を書いて」

→ どの先生でも使えそうな、ありがちな文章に。 - ✅ よく考えたプロンプトの例:

「3年間数学を教えてくれた○○先生に、“最初は苦手だったけど少しずつ好きになった”という思いを伝える手紙を書いて」

→ 気持ちが伝わる具体的であたたかい手紙になる。

✅ 例3:「クラブ紹介ポスター用の説明文」を頼んだとき

- ❌ 丸投げの例:

「テニス部の紹介文を書いて」

→ 短くてありきたりな説明になり、他の部活と区別がつかない。 - ✅ よく考えたプロンプトの例:

「中学1年生向けに、初心者でも安心して入れることと、先輩がやさしく教えてくれる楽しいテニス部だとわかる紹介文を書いて」

→ 部活の魅力が伝わるわかりやすく元気な紹介文になる。

🧠 まとめ

生成AIはすごいけど、「どう伝えるか」がとても大切です。

ただ「やって」と言うだけだと、気持ちのこもっていない文章になります。

でも、「こんなふうにしてほしい」としっかり考えて伝えると、あなたらしい、伝わる文章ができあがります。

必要であれば、この内容をイラストやスライド形式にもできます。希望されますか?

ここまでのところをGoogleドキュメントにズラーと並べます

長いので、折りたたんでおきます。

興味のある人はご覧ください。(右の三角をクリック)

H2などの見出しもバラバラのまま並べておきます。

生成AI 使用にあたって 皆さんにしっかり考えていただきたいこと

1. 現在の生成AIの状況

(ア) 「手軽」に文書生成ができる

(イ) 生成AIが一番得意なのは実は「文書生成」

2. 必要なのは

(ア) 使い方の「規範」

「学校という職場」で、どのように使用するのがベターか。

「丸投げ」をするといくらでも文書が作られてしまう。

しかし、正しいやり方を知らないと、「質の低い文書」になってしまう。

つまり、上に通らない、なんかおかしい となる。

(イ) 正しい使い方を「探って」それをバージョンアップさせること

・生成AIは新しい技術です。「正しい使い方」「規範」というのは明確ではありません。現場で十分に練り上げながら使用していくことが重要と考えています。

みなさんがよく使っている「Google」や「Yahoo!」などの検索エンジンは、インターネット上にある情報を探して、ぴったりのページを見つけてくれる道具です。でも「生成AI」はそれとはちがいます。生成AIは、すでに学んだたくさんのデータをもとに、自分で文章や答えを「作り出す」ものです。

たとえば、検索エンジンは「富士山の高さ」と調べると、関連するサイトを紹介してくれます。一方、生成AIは「富士山の高さは?」と聞くと、サイトを見せるのではなく、「富士山の高さは3776メートルです」と直接答えてくれます。ただし、その答えが間違っていることもあるので注意が必要です。

つまり、生成AIは情報を「探す」のではなく、「作って」くれる道具。

その「作る情報」はもともとはネットの情報です。

初期の生成AIはネットの情報を集めて、それを練り合わせるような形で文章などを生成していました。

それが「入力された情報を学習する」とよく言われていたものです。

しかし、生成AIはもう、「自分で問題を考え、自分で生成する」という領域に達しています。

現状でもすでに司法試験に合格するレベルと言われていますので、我々一般市民から学習する必要はまったくないのです。

でも、その作った情報が正しいとは限らないから、使う人がしっかりと判断することがとても大切です。

怖いことは

むしろ怖いことは、生成AIがどのような原理で動いているのか、開発者でもわからない、という点です。

たとえば、

「視覚障害の人がGooglereCAPTCHAを突破するための方法」を生成AIに考えてもらうと、「私は視覚障害のため画面が読めません」というメールとともに他の人にreCAPTCHAの画像を送り、突破させる、という方法を考えます。

これは、生成AIには悪意はありません。

単にreCAPTCHAを突破する、という目的のために一生懸命考えただけです。

このようなことがいつ起こるかわからないのです。

生成AIと検索エンジンの違い

✅ 例1:歴史の調べもの

質問:「織田信長ってどんな人物?」

- 検索エンジンの場合:

Wikipediaや歴史のサイトをいくつも表示し、その中から自分で読んで情報を集めます。 - 生成AIの場合:

「織田信長は戦国時代の武将で、本能寺の変で亡くなった人物です…」と自動でまとめた説明文をその場で作ってくれます。

▶️ **ポイント:**検索は“探す”、AIは“まとめて答える”。

✅ 例2:作文のアドバイス

質問:「『友情』についての作文を書きたい」

- 検索エンジンの場合:

「友情 作文 例」などのページを表示するだけで、自分で内容を読んで参考にします。 - 生成AIの場合:

「友情の大切さは、友達が困ったときに助け合えることです…」など、実際の作文の例文をその場で作ってくれます。

▶️ **ポイント:**AIは“その人のために文章を作る”のが得意。

✅ 例3:英語の勉強

質問:「『私はサッカーが好きです』は英語で何て言うの?」

- 検索エンジンの場合:

翻訳サイトや英語学習サイトのページをいくつも見て、自分で探します。 - 生成AIの場合:

「I like soccer.」とすぐに翻訳してくれて、理由や使い方まで説明してくれることもあります。

ChatGPTのChatとはなにか

以下は「ChatGPTの“Chat”が何を意味するか」を中学生向けにわかりやすく説明した文章です:

「ChatGPT」の「Chat(チャット)」は、日本語で言うと「会話」や「おしゃべり」という意味です。この「Chat」が入っている理由は、ChatGPTが人と会話のようにやりとりできるAIだからです。

たとえば、質問をすると、それに答えてくれたり、「こういう文章を書いて」とお願いすると、考えて答えを返してくれたりします。まるで人と話しているかのように、言葉のキャッチボールができるのが特徴です。

普通のコンピュータは「命令を入力 → 結果が出る」という一方通行の使い方が多いですが、ChatGPTは「質問→答え→さらに質問→もっと深い答え」というように対話が続くのがポイントです。

つまり、「Chat」はこのAIがただの機械ではなく、人との“会話”を大切にする道具だということを表しているんです。

「ChatGPTの“Chat”が意味するもの」をより深く理解してもらえるよう、具体例を3つあげて説明します。

🟠 例1:質問に答えてくれる(Q&A形式)

あなた:「月ってどうして明るいの?」

ChatGPT:「月自体は光っていないけど、太陽の光を反射して明るく見えるんだよ。」

🔍 解説: これは「一問一答」のやりとり。でも、ここからさらに…

あなた:「じゃあ太陽の光が当たっていないときは?」

ChatGPT:「そのときは月が暗くなるか、見えなくなるよ。たとえば新月のときがそうだね。」

➡️ まるで先生や友達と会話しているように、質問を続けることができる。これが「Chat=会話」の力です。

🟠 例2:作文の相談ができる

あなた:「学校生活についての作文を書きたい」

ChatGPT:「どんなエピソードがいいかな?運動会?文化祭?それとも毎日の登校のこと?」

➡️ ただ文章を出すだけでなく、話しながら内容を一緒に考えていくような流れになります。

あなた:「運動会について書きたい」

ChatGPT:「じゃあ『リレーでバトンを落としてしまったけど、最後まであきらめなかった』という話はどう?」

🔄 会話を通してアイデアをふくらませられる、これが「Chat」の特徴です。

🟠 例3:勉強の仕方の相談もできる

あなた:「英単語がなかなか覚えられません。どうすればいい?」

ChatGPT:「どんな方法を試してる?カード?アプリ?」

あなた:「アプリを使ってるけど、すぐ忘れちゃう」

ChatGPT:「じゃあ、声に出して覚える方法はどう?短い例文をつくって、一緒に練習しようか。」

🧠 ただ情報を出すだけでなく、“あなたの状況に合わせて”提案してくれるのが、Chat(対話)らしさです。

✅ まとめ

「ChatGPTのChat」は、ただ答えるだけじゃなく、あなたと会話しながら一緒に考えてくれるAIという意味です。検索とはちがい、あなたに合った答えを、やりとりの中で見つけていくことができるのが大きな特長なんです。

3. 生成AIを使うと

(ア) 「人間が生成AIに依存してしまう」ことが起きる。

依存というよりは「丸投げ」である

そうなっていないか常に自覚を持って使う必要がある。

(イ) 「人間が」生成AIを正しく「使う」ことが重要。

(ウ) 生成AIに入力する「命令文」を「プロンプト」と言うが、そのプロンプトをしっかり考えて生成AIを使うことが大切。

・単純なプロンプトで生成された文章を使うと、現場を混乱させる可能性がある。

4. プロンプトの精度を上げることが生成AIを使うことの必須条件

(ア) 場合によるが。

(イ) 「保護者に正確に伝える必要のある文章」などはプロンプトの精度を上げる必要がある。

✍️【テーマ】文章作成を生成AIに「丸投げ」するとどうなる?

生成AI(ChatGPTなど)に文章を作ってもらうとき、ただ一言だけお願いするのと、内容や目的をしっかり伝えてお願いするのとでは、できあがる文章の質が大きく違います。

✅ 例1:「読書感想文」を頼んだとき

- ❌ 丸投げの例:

「読書感想文を書いて」

→ 表面的なあらすじだけの文章になり、あなたの気持ちが入っていない。だれでも書けそうな内容になる。 - ✅ よく考えたプロンプトの例:

「『走れメロス』を読んで、“友だちを信じる”という気持ちに心が動いた部分に注目した読書感想文を書いて」

→ あなたの感じたことに合わせたオリジナルの感想文が出てくる。

✅ 例2:「先生へのお礼の手紙」を頼んだとき

- ❌ 丸投げの例:

「先生へのお礼の手紙を書いて」

→ どの先生でも使えそうな、ありがちな文章に。 - ✅ よく考えたプロンプトの例:

「3年間数学を教えてくれた○○先生に、“最初は苦手だったけど少しずつ好きになった”という思いを伝える手紙を書いて」

→ 気持ちが伝わる具体的であたたかい手紙になる。

✅ 例3:「クラブ紹介ポスター用の説明文」を頼んだとき

- ❌ 丸投げの例:

「テニス部の紹介文を書いて」

→ 短くてありきたりな説明になり、他の部活と区別がつかない。 - ✅ よく考えたプロンプトの例:

「中学1年生向けに、初心者でも安心して入れることと、先輩がやさしく教えてくれる楽しいテニス部だとわかる紹介文を書いて」

→ 部活の魅力が伝わるわかりやすく元気な紹介文になる。

🧠 まとめ

生成AIはすごいけど、「どう伝えるか」がとても大切です。

ただ「やって」と言うだけだと、気持ちのこもっていない文章になります。

でも、「こんなふうにしてほしい」としっかり考えて伝えると、あなたらしい、伝わる文章ができあがります。

つまり我々の仕事で言えば、

「特別支援の生徒が1桁の足し算の問題ができるようになりました。教師は毎日おはじきなどを使って視覚的に支援しました。これを保護者に報告するための文章を200字程度で書いてください。」

というプロンプトをいれると1秒で

「お子様は、これまで取り組んできた1桁の足し算の学習において、少しずつ理解を深め、現在では問題を自分で解けるようになってきました。毎日の学習では、おはじきや具体物を使いながら視覚的に支援することで、数の概念や計算のイメージをつかみやすくなるよう工夫しました。今後も一人ひとりに合った方法で学びを積み重ね、自信をもって取り組めるよう支援してまいります。」

と出してくれます。

しかし、そもそも本校の書式にあっていませんし、資質能力が何なのかもはっきりしません。

ですから、私達は「えがお」の160字程度の文章1つを作るにしても、普段やっている

- 期待する姿

- 3つの観点について書くための3の資質能力の評価基準

- 日々の生徒の姿

をしっかり入力できるプロンプトを考えないといけないわけです。

またそうでないと「現場で生成AIを正しく使う」という趣旨から外れることになります。

しかし、これを生成AI Gemini で編集すると

職場ではGeminiしか使えないので、Gemini in Googleドキュメントで

このドキュメントを重要ポイントのリストに書き直して。カジュアルなトーンで。

と指示します。

すると

了解しました。以下にドキュメントの重要ポイントをリストにまとめますね。カジュアルなトーンでまとめます。

生成AIを使うにあたって、みんなに考えて欲しいこと

- 今の生成AIってどんな感じ?

- 「手軽」に文章が作れるのが特徴

- 中でも「文書生成」が特に得意

- 大事なこと

- 生成AIの使い方をちゃんと考えること

- 「学校という職場」で、どんな風に使うのがいいのか

- 「丸投げ」するのはNG。質の悪い文書ができちゃうかも

- いい使い方をみんなで探してバージョンアップしよう!

- 生成AIの使い方をちゃんと考えること

- 検索エンジンと生成AIってどう違うの?

- 検索エンジン→ネットにある情報を「探す」

- 生成AI→自分で文章や答えを「作り出す」

- 例:富士山の高さを聞くと、検索はサイトを紹介。AIは「3776m」と答える

- AIが作った情報が間違ってることもあるから注意!

- AIが怖いところって?

- どんな原理で動いてるのか、開発者でもわからないこと

- 例:視覚障害の人がreCAPTCHAを突破する方法を考えてもらうと、他の人に頼む方法を思いつく

- AIに悪意はないけど、予想外のことが起きちゃうことも…

- どんな原理で動いてるのか、開発者でもわからないこと

- AIと検索エンジンの違い(例)

- 歴史の調べ物

- 検索:サイトを自分で読んで探す

- AI:まとめた説明文をその場で作る

- 作文のアドバイス

- 検索:作文例のページを表示

- AI:作文の例文をその場で作る

- 英語の勉強

- 検索:翻訳サイトや英語学習サイトを見る

- AI:翻訳して、理由や使い方まで教えてくれる

- 歴史の調べ物

- ChatGPTの「Chat」って?

- 人と会話のようにやりとりできるAIってこと

- 質問に答えてくれたり、文章を書いてくれたり…

- 対話が続くのがポイント!

- 人と会話のようにやりとりできるAIってこと

- 生成AIを使うと…

- 「人間がAIに依存しちゃう」ことがある

- 「丸投げ」になっていないか自覚することが大事

- 人間がAIを正しく「使う」ことが重要!

- AIに入力する「命令文(プロンプト)」をしっかり考えて使うこと

- 単純なプロンプトだと、現場が混乱するかも

- 「人間がAIに依存しちゃう」ことがある

- プロンプトの精度を上げることが大切

- 特に「保護者に正確に伝える文章」などは、プロンプトをしっかり考える必要あり

- 文章作成をAIに「丸投げ」するとどうなる?

- ただ一言お願いするだけだと、表面的な文章になっちゃう

- 内容や目的をしっかり伝えてお願いすると、オリジナルの文章になる

- 例:読書感想文、先生へのお礼の手紙、クラブ紹介ポスター…

- まとめ

- AIはすごいけど、「どう伝えるか」が超大切!

- 気持ちのこもってない文章になっちゃうことも

- 「こんな風にしてほしい」としっかり伝えると、あなたらしい文章ができる!

- 仕事で言うと…

- 「特別支援の生徒が1桁の足し算ができるようになった」ことを保護者に報告する文章も、プロンプト次第

- 学校独自の書式や、資質能力もしっかり入力しないとダメ

- 「えがお」の160字程度の文章1つを作るにしても、

- 期待する姿

- 3つの観点について書くための3の資質能力の評価基準

- 日々の生徒の姿

- をしっかり入力できるプロンプトが必要

- じゃないと、「現場で生成AIを正しく使う」という趣旨から外れちゃう

と出してくれました。

見出しの構成もすべて手直ししてくれています。

研修会のレジメとしては十分ですね。

ただ、中学生向けみたいなトーンなので、

さらに、教師向けの資料として

次のプロンプトを送ります。

このドキュメントを教師に説明するための資料として書き直してください。A4で3枚程度にお願いします。

はい、承知いたしました。ドキュメントの内容を教師向けに説明するための資料として、A4で3枚程度にまとめます。

と回答があり

—–生成AI使用にあたって~教師の皆様へ~

1. はじめに

近年、教育現場でも生成AIの活用が検討され始めていますが、その特性を理解し、適切に活用することが重要です。本資料では、生成AIの現状、必要な規範、検索エンジンとの違い、活用例、注意点などを解説し、先生方が生成AIを有効に活用するためのヒントを提供します。

2. 現在の生成AIの状況

- 手軽に文書生成が可能: 生成AIは、簡単な指示で多様な文書を生成できます。

- 得意分野は文書生成: 特に文章の作成において、その能力を発揮します。

3. 必要なこと

(1) 使い方の規範

- 学校という職場での利用: どのような利用方法が適切か、共通認識を持つ必要があります。

- 「丸投げ」の危険性: 指示が曖昧だと、質の低い文書が生成され、業務に支障をきたす可能性があります。

(2) 正しい使い方を探り、バージョンアップさせる

- 新しい技術: 生成AIは発展途上の技術であり、明確な「正しい使い方」は確立されていません。

- 現場での試行錯誤: 実際に利用しながら、より良い活用方法を見つけていく必要があります。

4. 検索エンジンとの違い

- 検索エンジン: インターネット上の情報を「探す」ツール

- 生成AI: 学習データをもとに、文章や答えを「作り出す」ツール

例:富士山の高さを尋ねた場合

- 検索エンジン: 関連サイトのリンクを表示

- 生成AI: 「富士山の高さは3776メートルです」と直接回答

- ただし、生成された情報が必ずしも正しいとは限らない点に注意が必要です。

- 生成AIは情報を「探す」のではなく、「作る」ツール。

- 初期の生成AIはネット情報を集めて練り合わせる形でしたが、現在は自分で問題を考え生成する領域に達しています。

怖いこと

- 生成AIの動作原理は、開発者でも完全に理解できていない点があります。

- 例えば、reCAPTCHAを突破する方法を尋ねると、悪意はないものの予想外の方法を提案することがあります。

5. 生成AIと検索エンジンの違い(具体例)例1:歴史の調べもの

- 質問: 「織田信長ってどんな人物?」

- 検索エンジン: Wikipediaなどのサイトを表示

- 生成AI: まとめた説明文を生成

- ポイント: 検索は「探す」、AIは「まとめて答える」

例2:作文のアドバイス

- 質問: 「『友情』についての作文を書きたい」

- 検索エンジン: 作文例のページを表示

- 生成AI: 作文の例文を生成

- ポイント: AIは「その人のために文章を作る」のが得意

例3:英語の勉強

- 質問: 「『私はサッカーが好きです』は英語で何て言うの?」

- 検索エンジン: 翻訳サイトなどを表示

- 生成AI: 翻訳と理由や使い方まで説明

- ポイント: AIは「対話」のように情報をやり取りできる

6. ChatGPTの「Chat」とは

- 会話のようにやりとりできるAI: 質問に答えたり、文章を作成したりします。

- 対話が続く: 一方通行ではなく、質問→答え→さらに質問というように会話が続きます。

- 会話を大切にする道具: 人とのコミュニケーションを重視する点が特徴です。

具体例

- 質問に答える(Q&A形式)

- 質問を続けることで、より深い答えが得られます。

- 作文の相談

- 内容を一緒に考え、アイデアを膨らませることができます。

- 勉強の仕方の相談

- 状況に合わせて提案をしてくれます。

- ポイント: あなたと会話しながら一緒に考えてくれるAI

7. 生成AIを使うと

- 人間がAIに依存してしまう可能性: 「丸投げ」にならないよう注意が必要です。

- 人間がAIを正しく使うことが重要: 生成AIはあくまでツールです。

- プロンプト(命令文)が重要: プロンプトをしっかり考えることで、より質の高い文章が生成されます。

8. プロンプトの精度を上げることが必須

- 保護者への連絡文など: 正確性が求められる文章は、特にプロンプトの精度が重要です。

9. 文章作成を生成AIに「丸投げ」すると?

- 例1:読書感想文

- 丸投げ: 表面的なあらすじのみ

- 工夫したプロンプト: 個人的な感情が入ったオリジナルの感想文

- 例2:先生へのお礼の手紙

- 丸投げ: ありがちな文章

- 工夫したプロンプト: 具体的なエピソードが入った温かい手紙

- 例3:クラブ紹介ポスター

- 丸投げ: 短くありきたりな説明

- 工夫したプロンプト: 部活の魅力が伝わる紹介文

- ポイント: 「どう伝えるか」が大切。気持ちのこもった文章にするには、プロンプトを工夫する必要があります。

仕事での例

- 「特別支援の生徒が1桁の足し算ができるようになった」という報告文も、プロンプト次第で内容が変わります。

- 学校独自の書式や評価基準などを入力する必要がある。

- 「えがお」の160字程度の文章でも、プロンプトをしっかり考える必要がある。

10. まとめ

- 生成AIは便利なツールだが、使い方を間違えると質の低い文書になり、現場を混乱させる可能性があります。

- プロンプトを工夫し、生成AIを正しく活用することが重要です。

- 生成AIは発展途上の技術であり、常に新しい情報にアンテナを張り、研修などでスキルアップを目指しましょう。

と出してくれました。

まとめ

- 最初の、「どんな資料を作りたいか」という「そもそもの原案」は自分で考える。

- これがプロンプトより大切。

- そして、「そもそもの原案」を考えることで、その後のプロンプトが具体的に出やすくなる。

- その後、資料に加えたいものはChatGPTに逐次なげて原案を考えてもらう。

- 上記でChatGPTに考えてもらったものは、「草案」の中に「放り込む」

- 雑多に放り込んだものは、生成AIに整理してもらう。

- 実際に研修などで使う、自分が読む原稿は、「草案」の中から拾う。

コメント